2025年12月、Hakuten Open Studio 2025。

ここでは、4日間で5つ繰り広げられた、博展と共創パートナーとのトークセッション、ワークショップの様子をご紹介します。

Index

■『ラボ型組織が描く 未来の体験づくり』

■『テクノロジーで拡張する五感体験の未来――共創プロジェクトが描く新たな可能性』

■『サステナビリティと体験』

■『Forbes NEXT100選出者の2人が語る体験デザインとアート』

■『ワークショップ:北欧フィンランドに学ぶ「ブランド戦略設計」――アアルト大学サマースクールの学びを紹介』

イベント全体のレポートはこちら

『ラボ型組織が描く 未来の体験づくり』

乃村工藝社の未来創造研究所と博展 Experiential Design Lab.、2つのラボ型組織の代表が登壇するクロストークが開催された。モデレーターを務めた博展・高橋匠のもと、乃村工藝社・山口茜氏と博展・中榮康二が、なぜラボを作ったのか、どんな工夫を続けているのかを語り合った。

毎回「本番」だからこそ練習の場が必要

乃村工藝社の未来創造研究所は、自分たちでテーマを決めて研究や試作をするラボ型組織だ。未来のくらし、サステナブル、感動の言語化、インクルージョン、地域活性化など、を軸に幅広い活動を展開している。

山口氏がラボを作りたかった理由は明快だ。クライアントワークは毎回“公式戦”で失敗できない。だからこそ、“練習”や“筋トレ”の時間が必要だという。また、体験デザインは紙の資料や口の説明だけでは伝わりにくい。実際に制作して見せると、「ほら、こうなるでしょ」と強く説得できる。運営で大事にしているのは、①個人のパッションを大切にする ②遠慮せず意見を言い合う ③まず社内で役に立つ存在になる、の3つだ。

博展のExperiential Design Lab.は4年前に正式スタート。ポイントは「作ってから社会に出す」ではなく、「社会に出しながら作る」、社会実装型の開発であること。クライアントと”共犯”のように一緒に試しながらプロセスを楽しんで進めてきたと語る。そうすることで、銀座のプロジェクトでは、単なる「ショーウィンドウデザイン」の依頼から、まちの価値を再考するプロジェクト(銀座生態図)へと価値を深化させた。学校とのプロジェクトでは「展示用のパーテーションの納品」から、生徒の主体性を育む体験デザインツール(Kumoo)へと発展させた。

ラボ組織を推進する難しさと意義

ラボは会社の中で「お金を使う側」と見られやすい。だからこそ、成果を見える形で示すことが大切になるというのが、両者の共通認識だ。

中榮は、HOSやダッチデザインウィークへの出展などの「追い込みのポイント」を設定して、成果を可視化していくことを意識していたという。

山口氏は、社内への貢献を重視している。プロフィットではない研究開発部門は、PoCや長期的な取組みも多く、成果が売上という数値や単年度で見えにくい場合がある。そのため、「いてくれてよかった」と言われる組織を目指し、社内向けのサービス開発にも力を入れた。プロダクトのクオリティを維持すること、そして小さくても日記のように活動を発信し続けることが大切だという。

社内の理解を得づらい半面、社外に対してはラボ組織があることで、スタンスを明確にしやすいというメリットもある。自分たちは何を考え、どのようにプロジェクトを推進し、どんな貢献ができるのかを伝え、理解や共感を得ることが、ラボ型組織の存在意義の一つであるという点で、両者は共通の認識を示した。

フィジカル体験の価値を証明する

両氏は今後の展望を語った。

山口氏は、過去にクライアントから「リアルな場でないといけない理由、エビデンスはあるのか」と問われ、うまく説得できなかった悔しさを語った。そこから、フィジカルな体験の価値を世の中にもっと知ってもらい、揺るがない価値にしたいという思いが強くなったと、今後の未来創造研究所のめざす方向性を話した。

博展は、現在 新木場で街や人のつながりを育てる活動を進めている。自ら、コミュニティマネージャーとして、社会課題に対する挑戦の一つとして、まちにくり出して、自らまちを変えることを実践していきたいという。(その第一弾として、翌日からSHINKIBA CREATIVE HUBを開催。)

質疑応答では、社外の人が肩書きを外して参加することでより発展していくのではないか、という話が話題に。山口氏は週に3〜4組の外部訪問があることを明かし、高橋は、ラボ型組織が会社に属さない“個人”の受け皿になり得るのではないかと述べた。両氏は、「みんなで協力して空間体験への投資が当たり前になる社会を作りたい」と語り、個人の「やってみたい」を生かして、新しい体験を生む場所を目指していくとのことだった。

この日集まった来場者もふくめ、こうした対話を起点に、新しい取り組みや体験が生まれていくことに期待したい。

乃村工藝社のOPEN LABは、2月1日(日)-2月5日(木)開催

https://nomura-open-lab-2026.peatix.com/

『テクノロジーで拡張する五感体験の未来――共創プロジェクトが描く新たな可能性』

ソニーが開発した空間芳香デバイスと空間再現ディスプレイを活用して、博展が4つのプロトタイプ(試作品)を制作する共創プロジェクトの成果が披露された。それを通じて、五感を拡張する体験デザインの可能性と企業間共創の有用性が示された。

香りが「行動のスイッチ」になる未来

はじめに、博展 テクニカルディレクターの奥村夏鈴が、ソニーの空間芳香デバイス「Grid Scent™(グリッドセント)」を用いたプロトタイプを紹介した。このデバイスは、多種類の香りを瞬時に切り替えながらピンポイントで届け、残り香を素早く消すことができる。

奥村はこのデバイスを用いて、大人も子どもも楽しめる作品を開発。「五感の中で最も研究が進んでいないと言われている嗅覚(香り)を行動や体験のスイッチとして使うことで、これまでにない豊かな体験をつくることができた」と、子どもの来場者の反応を見て確信したという。

ソニーグループ 技術戦略部門の大西拓人氏は、「奥村氏の”香りが行動のスイッチ”という言葉が、この技術の特徴を一言で表している」と応えた。瞬時に切り替えられる香りが、エンタメや教育など、様々な領域で香りをキーとした体験を拡張させる可能性を示した。

空間全体でデザインする立体視体験

続いて、博展 デザイナーの白銀香奈美とクリエイティブエンジニアの石田将也が、ソニーの空間再現ディスプレイを活用したプロトタイプを紹介した。これは、裸眼で立体視(3D映像)を体験できるのが特徴だ。

「ウサギの住み家」は、ディスプレイに映るウサギの立体映像とライトを連動させたり、触覚(ハプティクス)や体験者の身体の動きによるインタラクションを組み合わせることで、視覚以外の感覚にも訴える体験が設計された作品。

ウサギがディスプレイからフレームアウトすると、ディスプレイの隣の小屋のライトが光り、ウサギが隣の小屋に移動したことが感覚的にわかる。また、エサ小屋にウサギを呼び込んで小屋の中に体験者が手を入れると、ウサギがその手からエサを食べるという触覚体験も楽しめる。

ディスプレイに連動した光や小屋なども含めた空間設計により、モニター越しだけで体験が結するのではなく、実際に動物と触れ合うような感覚も表現された。白銀は「ライトでウサギの痕跡や存在感を表現し、リアルとデジタルを連動させた」と説明する。(「ウサギの住み家」の詳細はこちら)

石田は開発プロセスについて「多職種でのブレインストーミングにより、エンジニアだけでは出てこないアイデアが生まれた。体験した人に驚きや感動を与えるには、職種を超えた共創メンバーの意見が重要」と語り、チーム共創の価値を強調した。

大西氏は「技術デモは技術(の優位性)が前に出がちだが、「ウサギの住み家」で採用されていた”ディスプレイの外側も含めて空間”だという発想は、空間体験デザインのプロならでは」と博展の強みを評価した。

共創が生む新たな価値

モデレーターを務めた博展の久我尚美は、「プロトタイプをプロトタイプのままで終わらせるのではなく、実装できるレベルの体験として完成させておくことが重要。その準備をしておけば、いざ社会実装が必要となったときにスピーディに展開できる」と、共創プロジェクトの戦略的意義を説明した。

大西氏は「もっとわがままを言ってほしい。空間芳香デバイスや空間再現ディスプレイを開発したエンジニアの目線ではなく、技術を活用して体験をデザインする博展の目線からの要望が次の技術開発の種になる」と、より踏み込んだ共創への期待を示した。

五感を制御し、インタラクティブに変化させる技術。その可能性は、企業の枠を超えた共創によって、さらに広がっていくと確信するトークとなった。

『サステナビリティと体験』

本トークでは、「Ethical Design Week Tokyo」というイベントを共催し、空間デザイン業界のサステナビリティを推進する船場と博展が、両社の最新事例を交えながら、環境負荷の低減とクリエイティビティの両立という難題にどう向き合っているかを語った。

端材・廃材を資源として見直す:気づきを生む空間づくり

前半のテーマは「端材や廃材を資源と捉えて、その価値を再考する」。ここ数年、このアプローチのアウトプットが非常に増えているという。

船場の代表事例は、2024年10月にオープンしたヤマハ発動機の共創拠点「YAMAHA MOTOR Regenerative Lab(通称:リジェラボ)」だ。バイクやボートなど嗜好性の高い製品で人に感動を届ける一方、製造や輸送の裏側では廃棄物が出る。ヤマハ発動機は、「日常生活に不可欠なものではない」という自覚があり、それを作りながら廃棄物が出ることに危機感を覚えていたという。その課題を隠さず、来訪者と一緒に考える場所にしたいという背景から、船場は、リジェラボの空間をほぼ全てをヤマハの製品由来の廃材でつくる提案を行った。

特に焦点を当てたのは、リサイクルが難しいFRP(繊維強化プラスチック)だ。競技用プールの底板は一度使われただけで廃棄される課題があった。田口氏は工場見学で「何の廃材がどの工程で出るのか」を確認し、課題が大きい廃材に優先順位をつけた。また、協力企業のネットワークを生かし、FRPの破片をアートギャラリーに展示することで、「ゴミではなく、また違うものに転換できる」という新しい見方を提示した。

本プロジェクトは、「ヤマハの社員自身が自分たちの出す廃棄物を学ぶきっかけになった」との評価を得て、日本空間デザイン賞で金賞を受賞したそうだ。

「捨てない設計」と「見える化」で、サステナブルを当たり前にする

博展からは、そもそも廃棄物を出さない「プリサーキュラーデザイン」の事例が紹介された。自社が企画プロデュースをした展覧会では、板材を”抜いた側”と”抜かれた側”の両方を同じ価値として扱い、端材が生まれにくい展示台を設計した。直線で切れば効率は良いが、見た目が寂しくなる。そのデザイン性とサステナビリティのバランスを追及し、円形のルールでくり抜き方を整えた結果、設計の工夫が「美しさ」と結びつき、海外アワードでも評価された。(WORKS:視点の拡張譜)

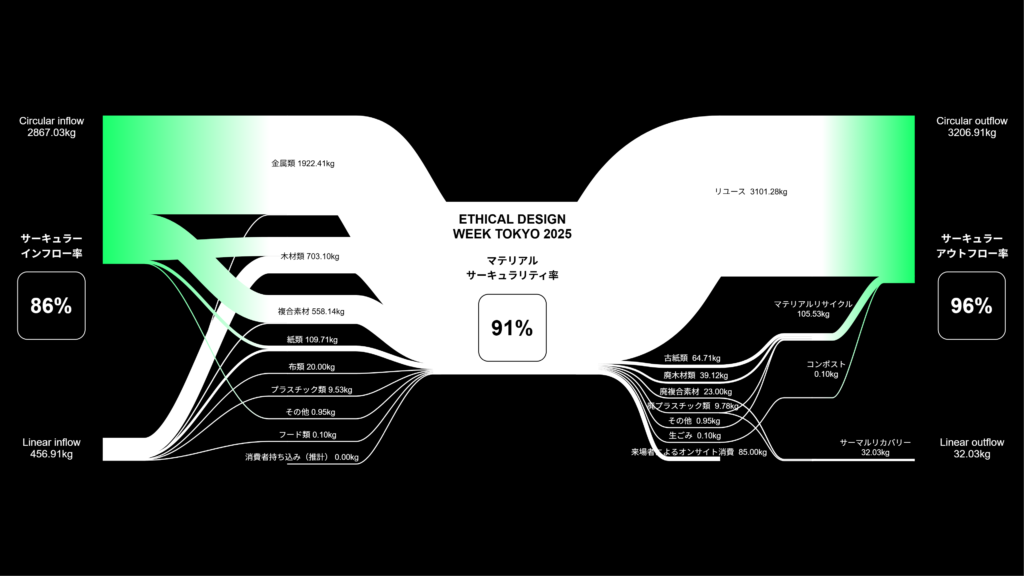

また、イベントで使った資源を重量で測り、投入(インフロー)と排出(アウトフロー)の循環率を図で見せる仕組みも開発した。投入・排出量を素材の重さで計測し、図として見せる。数字で説明するより受け手が理解しやすく、次の改善点も見える。

船場は現場で廃棄物を8品目に分別し、一次リサイクル率を94%まで高めたうえで、廃棄された石膏ボードを同じ石膏ボードに再生する水平リサイクルも進めている。

自社だけにとどまらず知恵も技術も共有することで、業界全体に波及していきたい、という2社の思いが伝わるトークだった。

『Forbes NEXT100選出者の2人が語る体験デザインとアート』

Forbes NEXT100に選出された美術家の市原えつこ氏と博展 デザイナーの伊藤愛希によるトークセッション「体験デザインとアート」。モデレーターは、市原氏と大学時代からの友人という博展の久我尚美が務め、和やかながらも深い対話が繰り広げられた。

Forbes NEXT100選出の背景と選出後の変化

セッションは、両者がForbes NEXT100に選ばれた理由から始まった。

市原氏は「最悪な未来に対する予防接種」をモチーフにした作品「ディストピア・ランド」が評価されたと振り返る。「明るい未来を描くだけでは対応できない時代。負の未来を予知して耐性をつけるという逆アプローチが、時代性とマッチした」と分析した。選出後は海外からの評価が高まり、アート・クリエイティブ領域だけでなく、企業の経営層からも認知されるようになったという。

伊藤は、伝統工芸とテクノロジーの掛け合わせが評価された資生堂のショーウィンドウ「在る美」を代表作に、日本の美学を現代的にアップデートする作品を得意としている。Forbes NEXT100選出後は、「若い女性デザイナーでも対等に意見が受け入れられるようになった」と、肩書きの効果を語った。(伊藤のForbes選出への思いはこちら)

久我は、両者の選出背景から、二人とも時勢を捉え、今求められているものを先読みしている、と共通点を話した。

制作プロセスと原体験

元々、IT企業のUI/UXデザイナーだった市原氏は当時、データを読み取って改善するなど、定性・定量リサーチを行っていた。しかし、調査分析を頑張ってユーザーニーズを狙ったプロダクトをリリースしても思うような成果がでなかったという。そんな中、仕事のストレスや、個人の欲望を個人の作品に反映していたところ話題になり、それがアーティストに転身するきっかけとなった。

アーティストになってからも、調査やデータを見て開発を進めていた会社員時代の手法を活用している。専門家への取材やフィールドワークを徹底的に行い、意図的に情報を集めることで、作品のアイデアを生み出しているそうだ。制作中は部屋が「犯罪者の部屋みたいに」模造紙だらけになるという。

伊藤は「体験デザインとは、誰かの気持ちと視点を少し変えること」と独自に定義。落ち込んでいた時、ミルチャ・カントル氏の個展「あなたの存在に対する形容詞」の作品に救われた経験が原点だと明かした。「1つの作品との出会いが人の気持ちをポジティブに変える」という体験が、現在の制作姿勢に繋がっているという。また、現在のクライアントワークでは、ひとりではなくチームで作品をつくるため、人と深く関わることで自分の思考を拡張させている実感があると話した。

学び直しと肩書きの戦略

終盤では、市原氏が「メディアアーティスト」から「美術家」へ肩書きを変更したことに気づいた久我が、その理由を聞き、学び直しと肩書きについて両者の思いが交わされた。

クライアントワークの経験値が増えるにつれて、空気を過剰に読めるようになって、“便利で扱いやすいアーティスト”になってしまう危機感を感じるようになった。そこで、学生として失敗が許される環境に戻ったという。「東京藝術大学大学院に入って、いろんなものに触れる中で、本当にやりたいことを見つめ直した」と、市原氏は美術家になった経緯を語った。

対して、伊藤は博展でクライアントワークに携わる傍ら、企画やファッションの学校に通うなど、自分の興味に純粋に向き合っている。空間・広告・ファッションの垣根を越え、複数の視点を持つことを重視し、肩書を「空間デザイナー」から「体験デザイナー」へシフトした。

2人が、戦略的に肩書を変えて自分を表現している話を聞き、久我からは「いまある肩書にとらわれると、考えや発言が狭まってしまう。肩書を飛び越えて、もっと自由に考えたほうがいい」と2人の話にうなずいた。

今後の2人の展望

市原氏は、美術家がメインの肩書ではあるが時と場合によって、メディアアーティストやそれ以外の役割もこなしながら、活動の幅を増やしてどんどん拡張していきたい、と話した。

伊藤は、クライアント、作り手、受け手問わず、作品に関わる人が、この作品と出会えてよかったと思えるような仕事を増やしていきたい。と話し、本質的なものを作れるようなデザイナーになりたい、という思いを共有した。

『ワークショップ:北欧フィンランドに学ぶ「ブランド戦略設計」――アアルト大学サマースクールの学びを紹介』

唯一開催されたワークショップでは、フィンランド・アアルト大学のサマースクールで得た知見をもとに、ブランド戦略設計の考え方を共有された。

登壇した博展デザイナー・岡本悠花と同プランナー・中彩乃は、2週間のプログラムを1時間に凝縮。ブランドを”センス”や”経験則”に閉じず、再現可能なプロセスとして設計することの重要性を参加者に訴えた。

実践が生まれる環境が整うヘルシンキ

セミナー冒頭では、なぜフィンランドでブランディングを学ぶのかが説明された。「首都ヘルシンキは行政・企業・教育機関の距離が近く、国として連携しながら新技術やサービスの実証実験が行われやすい」とし、資源が豊かでないフィンランドは「デザインされた価値」を輸出する国だと強調した。

続いて紹介されたアールト大学は、研究から事業化、資金回収までがつながる仕組みが特徴だ。24時間利用可能な「デザインファクトリー」では、アイデアをすぐ形にして試す文化が育っているそうだ。

ブランド戦略は「統一された体験」の設計

次に、ブランド戦略の本質が語られた。「ブランドとは『人の感じ方』であり、商品やサービスを購入・体験して得られたポジティブな感情が積み重なって形成される」とし、ブランディングは「人の感じ方」に影響を与える努力だと定義された。

統一された体験設計の欠如は大きなリスクになると指摘された。「統一性がないと誤解が増幅され、炎上や信頼喪失につながる」。パッケージ刷新に失敗した企業の事例が紹介され、明確な課題とブランドの前提に基づいた統一されたポジショニングを創ることの重要性が強調された。

「リサーチ→戦略設計→プロトタイプ」の循環

続いて、具体的な方法論が提示された。リサーチから始め、戦略を設計し、プロトタイプで検証する。この循環によって失敗のリスクを減らし、検証結果を次の設計へ反映させるという。

印象的だったのは、「正確さ」よりも「早く学習する」姿勢が強調されていた点だ。完璧な設計を最初から狙わず、検証の回転数を上げて改善を重ねることが重要と説かれた。リサーチ手法としては「ユース調査」「ビジュアル調査」「製品情報」「マーケット調査」「マーケティング調査」「競合比較」の6つが紹介された。

Artekを題材にした実践ワーク

後半は実践ワークへ移った。題材はフィンランドの家具ブランド「Artek」の代表作「Stool60」。参加者は実物に触れながら観察し、「三本脚でスタイリッシュだが、安定性に不安がある」といった指摘を共有した。

講師は、魅力と不満が同居している点を欠点として切り捨てず、ポジショニングやコミュニケーション設計の論点として扱う視点を示した。さらに類似デザインが低価格帯に存在する中で「それでも買う人がいるのはなぜか」と問いかけ、ブランド価値の本質に迫った。

ポジショニング設計では、5W1Hの枠組みでポジショニングステートメントを作成し、パーセプチュアルマップで競合との位置関係を可視化する手法が紹介された。さらに、ブランドを人格化する手法にも触れられ、人間的に表現することでブランドに感情を抱きやすくなると説明された。

これらの戦略を踏まえ、ブランド戦略の核となる「BIG IDEA」を一文で表現する(例:appleの”Think Different”)。BIG IDEAがブランドの目的地を示し、目的地へたどり着くためのブランド体験(施策・アイデア)の集合概念がコンセプトであると解説された。

その後も実務者に役に立つ情報が多く語られ、2週間の学びを1時間に凝縮したワークショップはあっという間に終わってしまったが、持ち帰れる骨格は明確だった。

参加者は、フィンランドのお土産のお茶を楽しみながらも、自社のブランド戦略に落とし込むノウハウを得ようと真剣なまなざしで参加していた。最後には「1時間と思えないほど充実していた」「もう一回受けたい」という満足した声を多く聞くことが出来た。

以上、HOS トークセッションレポートでした。

全体レポートもぜひご覧ください。

Hakuten Open Studio 全体レポートはこちら

<Report Credit>

Writer|いからし ひろき

Editor | 松浦 緑子

Photographer | 村上 大輔