日本では毎年700件もの展示会が開催され、多くの企業が出展しています。高い費用を投じて展示会に出展する中で、果たしてどれだけの企業が成果に繋げられているのでしょうか。

この記事をご覧いただいている皆さまの中にも、もしかすると、「過去に出展したものの、思うような成果に繋がらなかった」という経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

そんな展示会において成果を出す企業には、共通点があります。それは、自社のマーケティング戦略はもちろん、出展する展示会の特徴を深く理解し、目的達成のための「コンセプト」を明確に設計していることです。

そこで本記事では、展示会ごとの特徴を分類し、皆様の出展目的を達成するためのコンセプト設計の秘訣を解説します。

Index

■展示会のコンセプトを決める前に

■展示会・見本市の4つのタイプ

■展示会の要件定義のための2つのアプローチ

■ギャップ・アプローチの事例

■ポジティブ・アプローチの事例

■まとめ

■展示会のコンセプトを決める前に

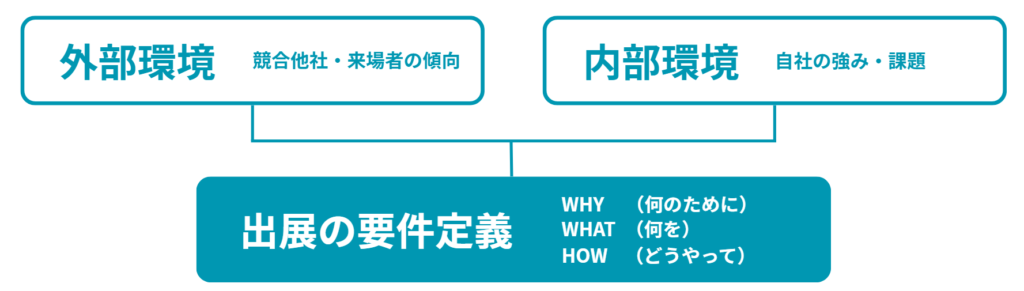

多くの出展社は、展示会開催のおよそ7〜5ヶ月前から準備を開始します。具体的なブースデザインやコンテンツを考える前に、まずはじめに行うべき最も重要なステップが「出展の要件定義」です。

これは、「WHY(何のために)・WHAT(何を)・HOW(どうやって)」という3つの軸で、出展の目的や内容を明確にするプロセスです。

この要件定義を的確に行うためには、自社を取り巻く「外部環境」と「内部環境」を正しく分析し、理解することが不可欠です。

・外部環境:競合他社のブース傾向や来場者の行動傾向を分析

・内部環境:自社の製品やサービスの強み、現在のマーケティング活動における課題を整理

これらの環境を分析・整理し、自社の立ち位置を明確にすることで、先ほどの「WHY(何のために)・WHAT(何を)・HOW(どうやって)」という要件定義の3つの軸をより効果的に策定することができます。

■展示会・見本市の4つのタイプ

展示会や見本市は、その特性によって大きく4つのタイプに分類することができます。それぞれのタイプには、異なる出展社の傾向と来場者の傾向があります。それぞれの傾向や特徴を理解し、自社の出展目的に最も適した展示会のタイプを選択しましょう。

未来共創型

物流やロボットなど、各業界における最大級の展示会で、業界団体が主催することが多いタイプです。企業の目的は、新製品や技術のPR・メディア露出です。このタイプは「ブランド理解」や「企業PR」が主なキーワードです。

出展社の傾向として、製品の販促だけでなく、企業姿勢やビジョンといった抽象的な概念に共感してもらうことを目的とする企業もいます。そのため、メッセージ性を込めたブース装飾に力を入れ、おもてなしや対話を重視したコミュニケーションを取る傾向があります。

来場者の傾向として、多くは業界のトレンドや最新情報の収集を目的としています。特定の目的を持たずに「気になったブースにふらっと立ち寄る」という行動が多いため、インパクトのあるブースデザインやステージコンテンツで興味を引くことが有効です。

成功のポイントは抽象的な概念を、言葉だけでなく「体験」を通じて伝える工夫を凝らすことです。

業界特化型

BtoBの製造業やインフラ系など、静的な展示だけでは製品の魅力が伝わりにくい業界が中心の展示会です。このタイプは「技術展示」や「ソリューション紹介」がキーワードで、技術をいかに「見える形」にするかというアイデアが問われます。

出展社の傾向として、有形商材の場合はモックアップなどを展示し、開発メンバーなどが説明員として専門的な解説を行います。いずれのケースでも説明員のトークスキルが重要になります。

来場者の傾向として、決裁者クラスよりも、実際に技術を必要としている現場担当者が多いのが特徴です。そのため、説明員も専門知識を持つ技術者であると、その場で質疑応答が弾み、深いコミュニケーションが期待できます。

成功のポイントは、説明員のスキルだけに頼らず、技術の価値を分かりやすく伝える「展示アイデア」を策定することです。

業務支援型

業種を問わないサービスIT・SaaSベンチャーなどを中心に、認知獲得やハウスリスト拡充を目指して出展することが多いタイプです。このタイプは「リード獲得」や「認知向上」がキーワードで、会場では、ブース前での呼びかけや資料配布が積極的に行われています。

出展社の傾向として、主な目的はリード獲得であり、会期後のフォローコールに繋げます。サービス名の掲出やデモ体験コーナーなど、展示内容は定型化している傾向があり、装飾で差別化できている企業は少ないです。

来場者の傾向として、バックオフィス部門の担当者クラスが情報収集のために来場します。Webである程度情報を集め、チェックしたい製品に目星を付けてから訪れるため、商材の説明や体験を目的としています。

成功のポイントは、個別の施策よりも、他社ブースとどう差別化を図るかという「方針」を明確にすることです。

エンタメ型

特に対象が一般消費者(toC)のイベントは、会場全体が華やかでお祭りのような雰囲気を持ちます。新製品のPRを目的とし、来場者がその場で製品を試せる場となっているのが特徴です。このタイプは「体験重視」「ブランド理解」がキーワードです。

出展社の傾向として、ブランドの世界観を体現するような、インパクトのあるブース装飾が多く見られます。ノベルティ配布や試遊などで多くの来場者に対応するため、スムーズな運営計画が非常に重要です。

来場者の傾向として、一般の生活者が体験やグッズ収集を目的に来場します。お目当てのブースを回りつつ、時間内でできるだけ多くのブースを回遊しようとします。参加後にSNSで感想を投稿する可能性が高く、イベント後の情報拡散も期待できます。

成功のポイントは、来場者を飽きさせない「豊富なコンテンツ」と、それを滞りなく提供する「スムーズな運営計画」です。

■展示会の要件定義のための2つのアプローチ

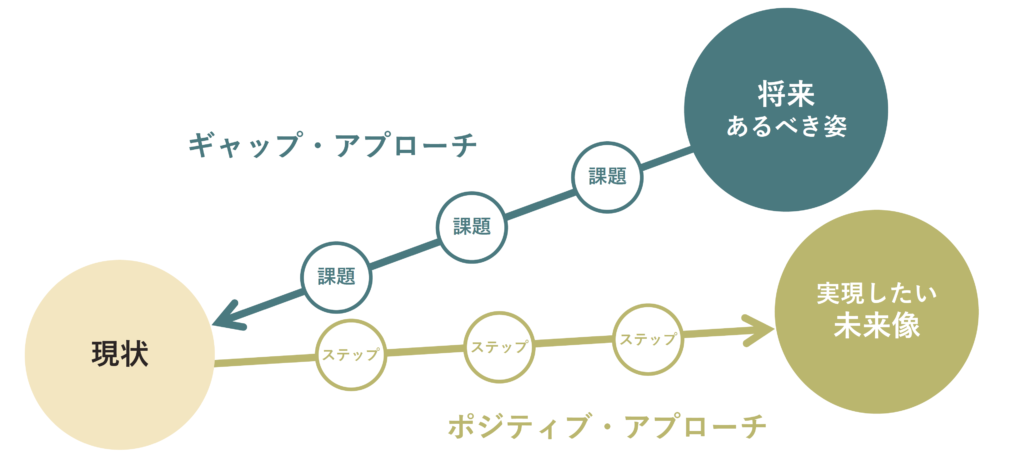

出展の要件定義を行うにあたり、2つのアプローチ方法があります 。展示会のタイプと、自社の現状や課題によって適した方法を検討しましょう。

ギャップ・アプローチ

過去の実績をもとに「将来あるべき姿」としての目標を描き、そこから逆算して解消すべき課題を抽出する方法です。名刺獲得数といった具体的なKPIが定まっており、前回よりも高い成果を出したい場合に特に有効なアプローチです。目標と現状との差だけでなく、その裏にある真の課題を突き詰めることが重要になります。

ギャップアプローチの手順は次の通りです。

・目標と現状のギャップを特定する

・ギャップの原因となっている課題を分析する

・課題の解決策を考える

・改善を繰り返しながら実行する

ポジティブ・アプローチ

自社や事業の強みから出発して「実現したい未来像」を描き、そのために伸ばすべき点を抽出する方法です。ブランディングを目的とし、メディアへの露出や業界内での存在感をアピールしたい場合に有効です。このアプローチでは、まず展示会を通して顧客にどのようなイメージを持ってもらいたいか、ゴールを明確にすることから始めます。

ポジティブ・アプローチの手順は次の通りです。

・自社の価値や強みを抽出する

・強みを活かした未来の可能性(未来像)を描く

・現実的な目標値を設定する

・施策として実行する

展示会出展は、目的や課題に応じて大きく2つのアプローチに分類できることを説明しました。ここでは、それぞれのアプローチにおける成功事例をご紹介します。

■ギャップ・アプローチの事例

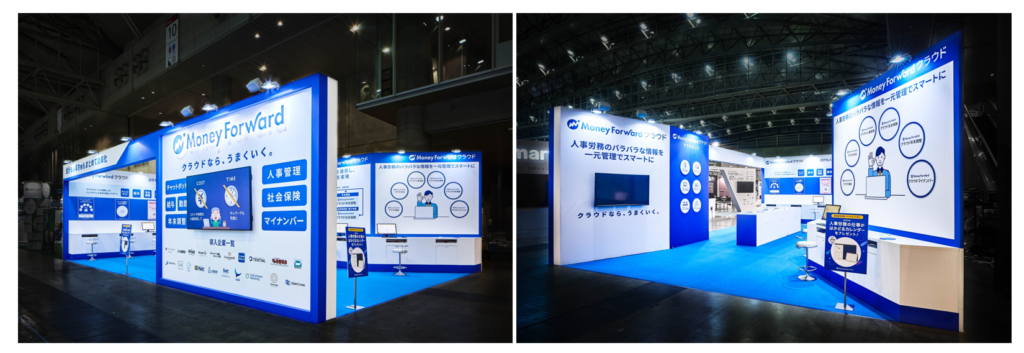

株式会社マネーフォワード様 HR EXPO

年間を通して展示会イベントマーケティングを実施し、リード獲得を主な目的に据え、ステージ演出やブースの動線といった運営計画を重視しました。出展目的に合わせて改善を続けたことで、獲得した名刺の数がKPIを大幅に上回る結果となりました。

スパイダープラス株式会社様 建設DX

本展示会における最大規模のブースを構え、サービスの訴求がしやすい構成を設計。来場者の導線に向けてキャッチコピーを訴求する6つの什器を設置することで、会場内を歩く来場者の目に自然と情報が入ってくるように工夫しました。

■ポジティブ・アプローチの事例

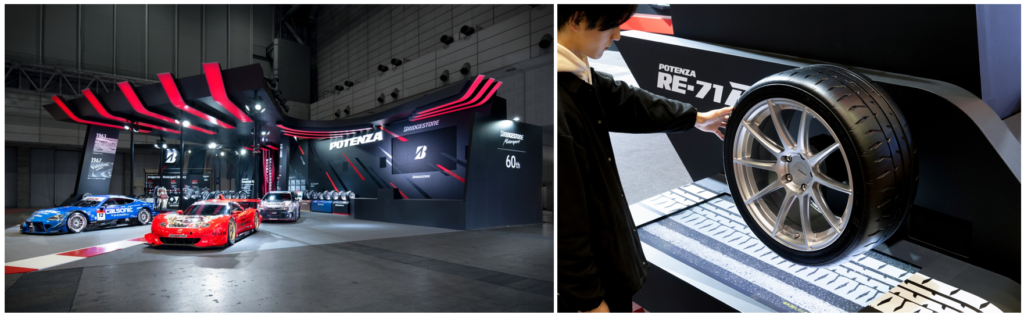

株式会社ブリヂストン様 TOKYO AUTO SALON

ブリヂストンのモータースポーツ活動60周年を記念し、これまでの歩んできた軌跡をブース全体で表現しました。「10年後、20年後にも『走るわくわく』を提供しつづける」という企業の想いを形にするため、レーシングドライバーたちの未来に向けたメッセージを展示。来場者がそのメッセージに共感するアクションをすると、ブース全体の照明が連動し、空間に一体感を生み出す演出を行いました。

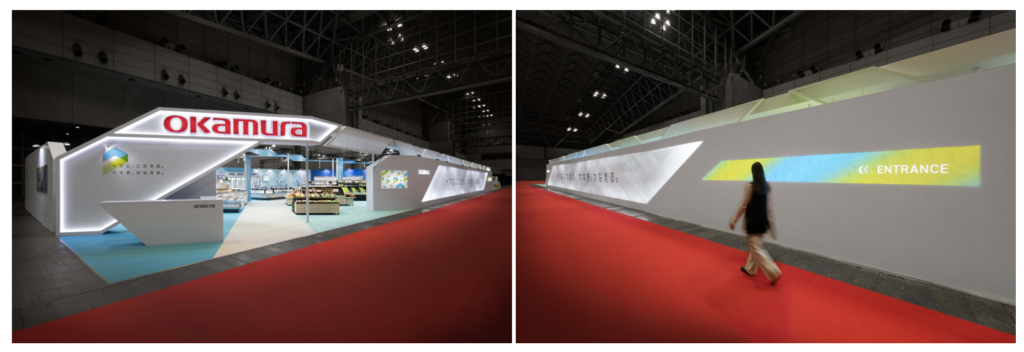

株式会社オカムラ様 スーパーマーケット・トレードショー

これまでの売り場を模したブースから、省エネやサステナビリティといったソリューションを見せる展示へと大きく方向転換しました。このブースでは、競合他社には無いオカムラの強みを押し出し、業界の「イマ」から「サキ」までをワンウェイで体験できる設計がなされました。

■まとめ

本記事では、成果に繋がる展示会コンセプトの作り方について、以下のポイントを中心に解説してきました。

・出展コンセプトの土台は、外部環境(競合・来場者)と内部環境(自社の強み・課題)の分析から始まる「出展の要件定義」であること

・出展する展示会の4つのタイプ(未来共創型、業界特化型など)を見極め、その特性に合わせた戦略を立てることの重要性

・目的(KPI達成かブランディングかなど)に応じて、「ギャップ・アプローチ」と「ポジティブ・アプローチ」を使い分けること

展示会出展は、単に製品を並べる場ではありません。来場者と効果的なコミュニケーションを行うための戦略的な場であり、その中心となるのが練り上げられた「コンセプト」です。今回ご紹介したステップやアプローチが、皆様の魅力を最大限に伝える出展計画の参考となれば幸いです。

より具体的な出展戦略の立案やコンセプト設計についてお悩みの際は、ぜひお気軽に博展までお問い合わせください。

また、展示会コンセプトの決め方についてより分かりやすくまとめた資料をご用意しました。ギャップアプローチやポジティブアプローチの具体例なども盛り込んでおりますので、ぜひこちらからダウンロードしてみてください。