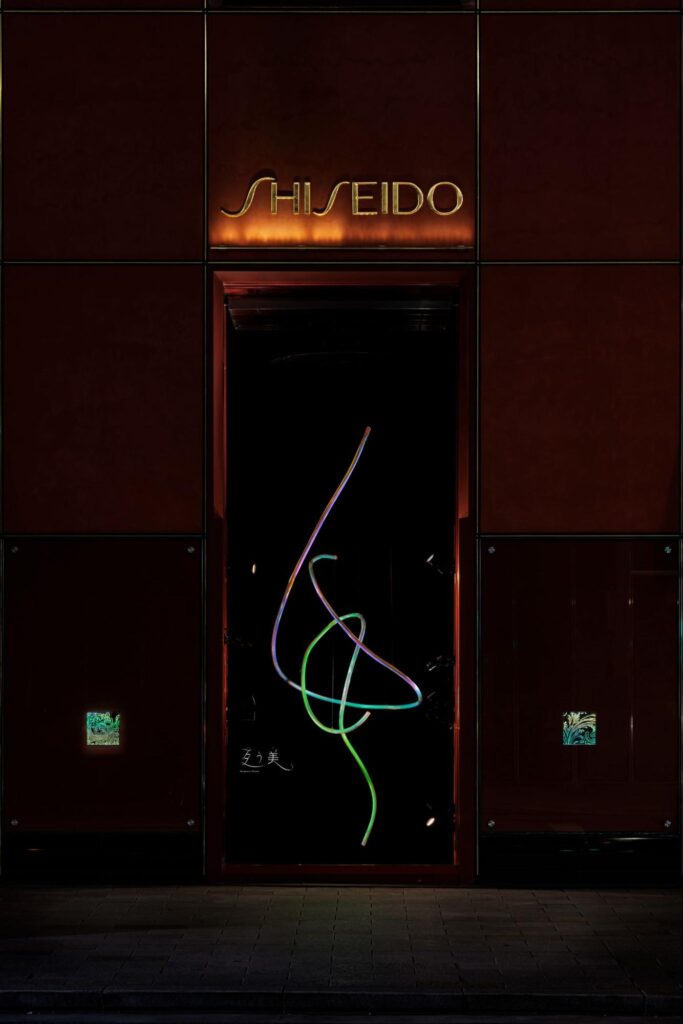

2025年5月〜8月にかけて、東京銀座資生堂ビルにて展示された「生命美」をモチーフにしたウィンドウディスプレイ「互う美」。博展は、資生堂クリエイティブの金内氏と共に、デザイン・デジタルディレクション・施工を担当しました。

多様性を美の力と捉え、「さまざまな人々が互いの違いを受け入れ響き合うこと」が 美しいあり方であり、成長の力であると信じる資生堂。

生命全体においても固定された美は存在していません。すべての生命は互いに影響し合い、 それぞれが持つ美は常に変容し続けています。この多様な生命の美しさをウィンドウディスプレイを通じて表現したいと考えました。

この記事では、本ディスプレイのテクニカルディレクターを担当した三谷が、ショーウィンドウにおけるエンジニアリングのプロセスと、その舞台裏について紹介します。

三谷悠人

DI(デジタルインテグレーション)チーム

デザインエンジニア

1996年生まれ。法政大学デザイン工学研究科卒。2021年に新卒で博展に入社。

多種多様なデジタルコンテンツの納品を経験し、コンセプトや表現軸を重視したデザインエンジニアリング・ディレクションを得意とする。

資生堂パーラー ショーウィンドウ「互う美」について

「互う美」は、「資生堂 × 生命美」をテーマとし、コンセプトの方向性を探るところからスタートしました。

今回のウィンドウには生命美を表現する上で、生きていて嬉しくなるデザインを模索するという方向性があり、資生堂クリエイティブの金内さんや博展メンバーで様々な方向性を検討していきました。アイデアディスカッションを進めた結果「HUG」をモチーフに進めるのが良いのではないか、となりました。

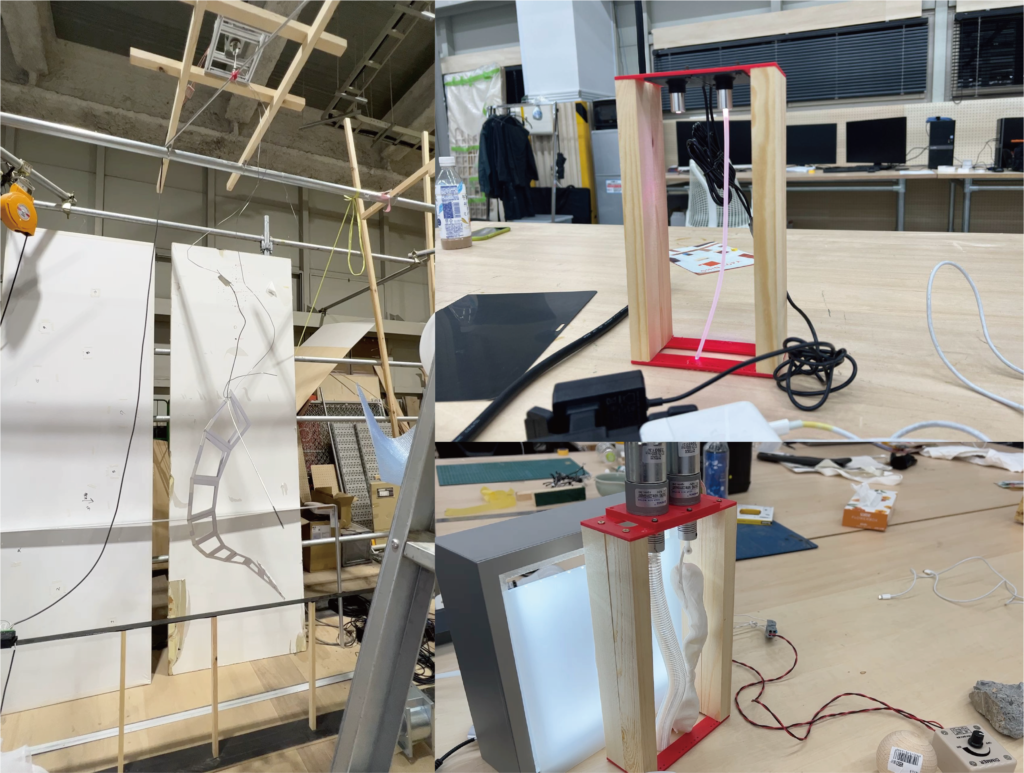

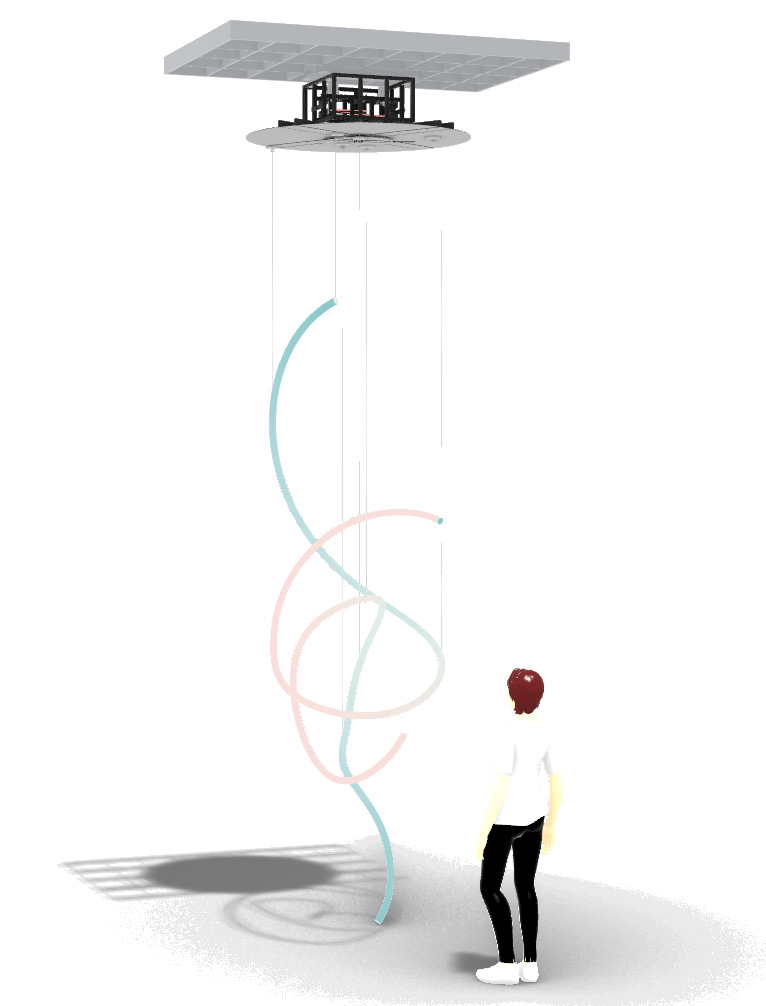

ショーウィンドウは通常一方的なコミュニケーションになりがちですが、万国共通の愛情表現でもあるHUGをウィンドウで表現することで、生命美を感じてもらえるのではないか、という仮説のもと具体的な素材や動きの検証を進めていきました。素材を異素材で包み込んでみたり、機構や光でハグのような動きを試しに作ってみたり、色々と試していった結果HPC構造色という素材に行きつきました。

HPCとはヒドロキシプロピルセルロースという構造色を発色する高分子水溶液で、気温・密度・水分量などの環境条件に応じて色味が変化していくという特性を持っています。

本作では、東京理科大学・菱田真史准教授のご協力のもと、液体の構造色を用いたウィンドウアートを展開しています。

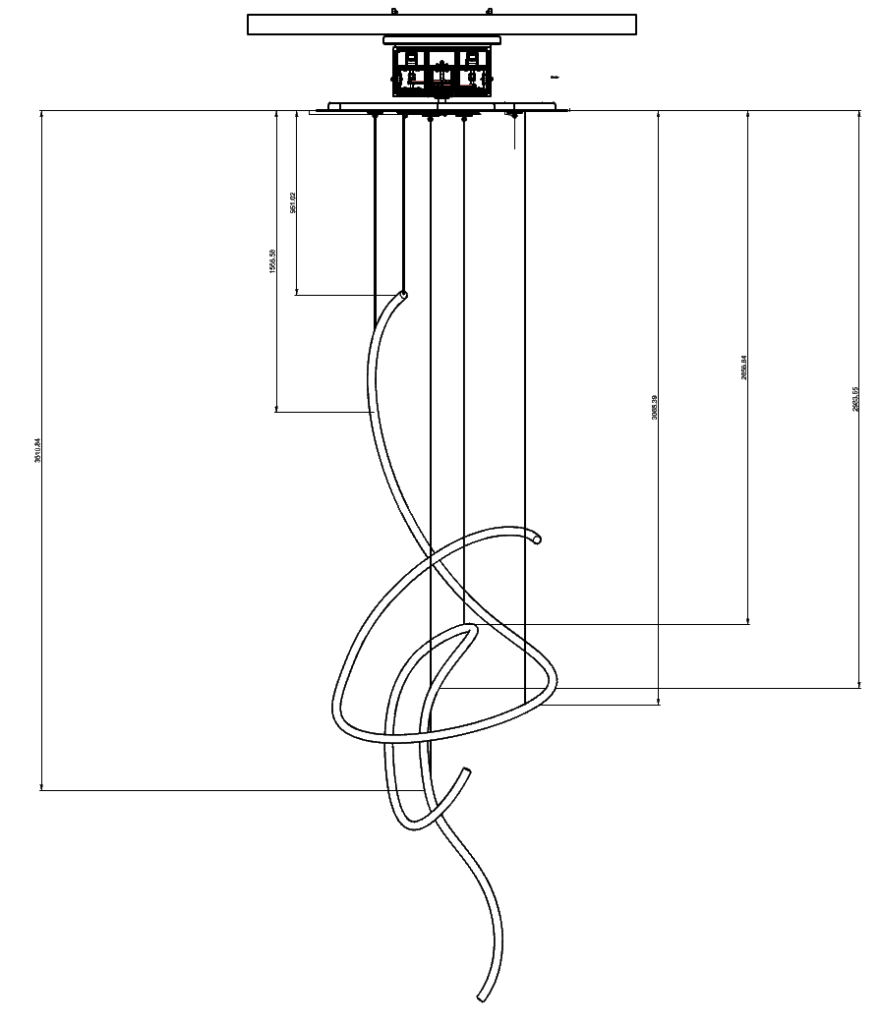

その構造色を活かし、資生堂を象徴する「唐草模様」をモチーフに、繊細な曲線で構成された造形物をウィンドウ内に配置しました。曲線の検証は主にデザイナーが唐草模様をトレースしながら気持ちよく絡み合う造形をひたすら検証して形状を決定していきました。

技術の挑戦:線が絡み合うような「有機的な動き」をいかに実現したか

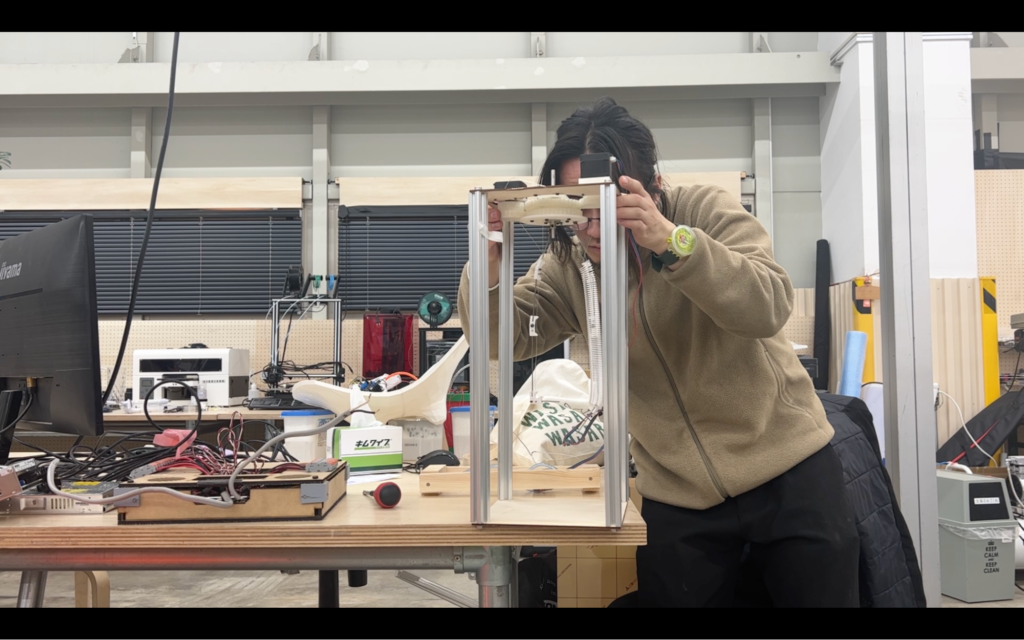

テーマが決まった段階で、私はウィンドウにハグされるような、包み込まれるような表現を動きによって生み出すにはどうするべきか、というところをモックアップなどで検証を進めていきました。初めは2つの構造物がそれぞれ近づいたり離れたりすることで関係性を構築できないかを検証してみたり、異素材同士をぎゅっと押し付けてみたり、照明との連動や様々な素材を纏わせることで柔らかさを作り出したり、機構でハグの動きを再現できないかを試したりしていました。

最終的には、HPCでの実験を踏まえて構造色の2本の美しいラインをベースに、空中に浮かんでHPCの2本のラインが絡み合うように動くことでハグを表現する、という方向性に落ち着きました。製作段階では、私はHPCのライン同士が絡み合うように動く”様子を表現するための動作装置の設計・製作を担当しました。特に工夫したのは以下の点です。

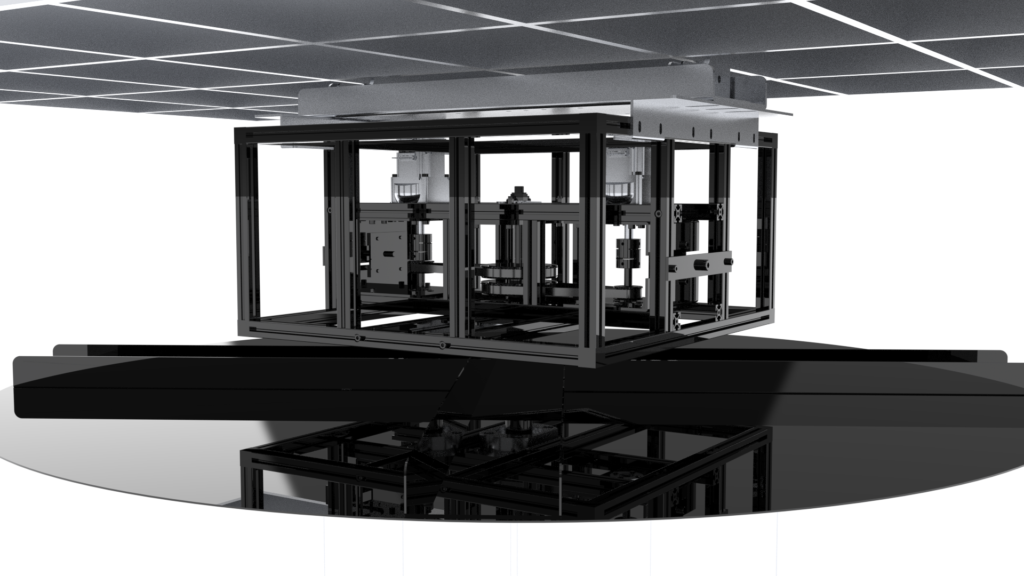

ハードウェア設計:表現と吊り構造の安定化のバランス

このショーウィンドウは店内のオープンスペースに存在していて、道路側だけでなく店内からも全容を見ることが出来ます。つまり、機材を隠すスペースや展示の安全性などにおいて気をつけるべき点が多くあります。今回は特に作品の生命感を表現する上で、作品以外のノイズとなる造作要素をなるべく排除しつつ安定した動作を生み出すために工夫が必要でした。

今回のウィンドウで機構的に特に工夫したポイントは、二つのラインが絡み合うような動きをすることでした。検証の時にはぶつからない距離で2軸を動かし、距離感の変化で関係性が構築できないかなども試していましたが、それでは関係性が見えないことが検証で判明していたので、同軸で別々の動きをする必要がありました。

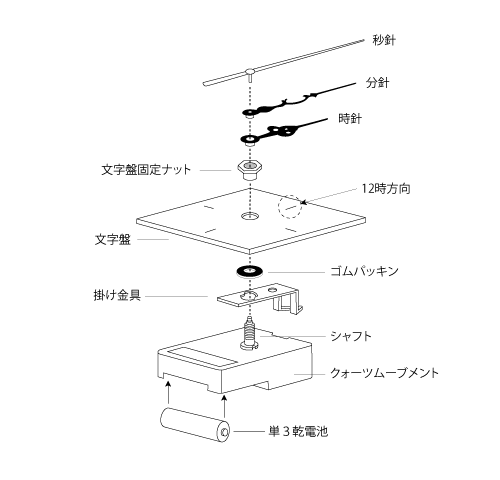

そこで、時計の長針・短針のような二重構造を採用しました。外周の中空軸と中心のもう一本の軸を組み合わせることで、2つの造形物が同軸上で逆回転し、かつ異なる速度で動く複雑な動作を実現しました。

(手作り時計.com:https://www.tezukuritokei.com/inst-move/)

全体的な設計面では、安全に吊るためにシンプルで軽量かつ安全性を優先した構成を目指しました。

また、HPCのライン造形物は株式会社ラッキーワイド様に製作いただき、ラッキーワイド様の倉庫で吊り込み位置や動作の細かい検証を繰り返し行いました。ぶつからず、美しく動かすために、吊り位置の微調整やワイヤーの長さ変更などのトライアンドエラーを重ねています。

今回は吊り下げの構造かつ、その本数をなるべく減らすことが表現的に重要であったため、まず図面をもとに垂直な位置にネオジムマグネットで仮吊りを行い、その後様々なたわみやズレを実物を見ながら微調整して最終的には天板に吊り元を固定していきました。

システム・ソフトウェア設計:安定稼働と調整性を両立

ショーウィンドウという特殊な環境で、繊細な動きを安定して制御するために、以下の設計を行いました。

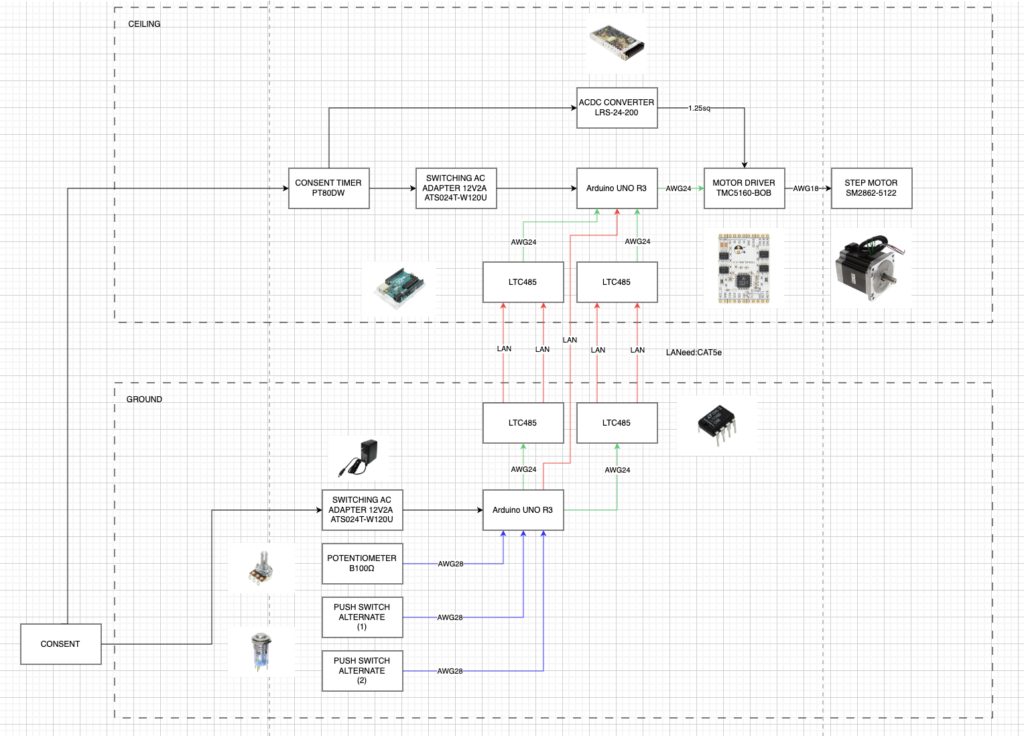

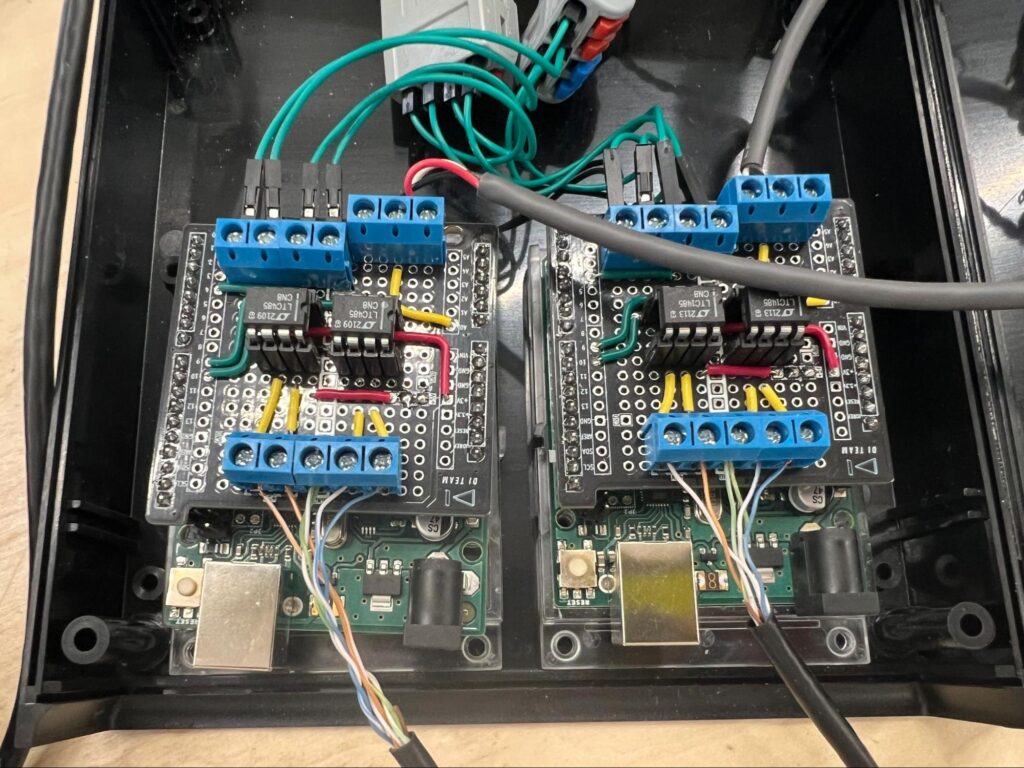

・長距離通信の安定化

今回、インタラクティブに操作する必要がないため、機構は天井側で完結していて電力も天井にあるものの、撮影時などには任意の動きに調整する必要がありました。そのため制御系の機材は床側、天井側にモータードライバを設置しました。天高が5M弱だったので諸々信号ケーブルが迂回することを考えると6.5M程度になると予測し、通信にはRS485のモジュールを使用して安定性を確保しています。モータードライバはTMC5160を使用。

さらに、現地での演出調整や撮影時の対応が必要になることを想定し、モーター付近にモータードライバとトランシーバーモジュール、床面にArduinoとトランシーバーを分けて配置する構成とし、安定稼働と調整性を両立した設計を目指しました

・静音性の配慮

この装置は店内からも静かに動く様子が見えるため、制御設計では静音性にも配慮しています。TMC5160は安価ながら静音性にも長けていて重宝しています。

足元の機材BOXには動作・停止切り替えボタンと演出・撮影モード切り替えボタン、撮影モード時の回転制御用のツマミを設置。任意の角度に調整できるようにしていました。

有機的な動きを追求する演出調整

演出については仮組検証しながら詰めていきましたが、単一な回転でありながらその動作速度がゆっくりと変化し続けることで、有機的な感触が得られるように詰めていきました。

初めは人の呼吸のような、ある程度まばらでありながらも規則的な加減速を繰り返すようにしてみるなどのチャレンジもしつつ、最終的には2軸をそれぞれ別の時間軸である程度一定のリズムで加減速させながら回転し続ける方式にして、その気持ちよさを実物をみながら調整していきました。

これは他のウィンドウでもよく起こりうるのですが、機械に人間のような動きをさせてみたり、人間のようなリズムを当てはめようとしすぎると人間の劣化版のようになってしまい(精度が低いだけかもしれないですが、、)狙った見映え、演出にならないことが多く発生します。

ハードウェアや素材、モーターに至るまで、作品には作品ならではのリズムが存在していて、そこの見極めが重要なように感じます。私はよく機械の主体性がどこにあるのかをなんとなく意識しながら、そのものにとってより良い形、より良い動きはなんだろうと考えるのが好きだったりします。

今回は特に素材が魅力的で、ある程度一定の回転であってもその時の気温が変化すると色味が変化し、店舗のドアが開閉して風が吹き込んだりしても微妙に変化するので、そういった作品の魅力を行かせていたら良いなと思っています。

まとめ

今回のプロジェクトでは、素材の魅力を生かしながら、過去にみたことがないようなウィンドウを制作することができたのではと感じています。

一方で、構造そのものの魅力をエンジニアとしてハックできる可能性がまだまだある素材だとも感じているので、今後も色々とチャレンジできたらなと思っています。

このプロジェクトを通じて、新たなテクノロジーとアートが融合する可能性を改めて感じました。今後も、テクノロジーの力で人々の心を動かす表現を追求していきます。

▼CREDIT

Creative Director|Yoji Nobuto (SHISEIDO CREATIVE)

Scientist / Artist|Mafumi Hishida (Tokyo University of Science)

Art Director|Yukihiro Kaneuchi (SHISEIDO CREATIVE)

Designer|Aki Ito , Tomoki Nabeta (HAKUTEN)

Minhu Park (SHISEIDO CREATIVE)

Title Designer|Shohei Katayama (SHISEIDO CREATIVE)

Design Engineer|Yuto Mitani (HAKUTEN)

Producer|Seishiro Tate (HAKUTEN)

Technical Director|Kohei Kumazaki (HAKUTEN)

Construction|Kaiki Shingu (HAKUTEN)

Photographer |Gottingham

Videographer|Ippei Suzuki