企業の存在意義や社会的価値を明確に定義し、それをブランド戦略の核に据える「パーパスブランディング」への注目が高まっています。従来の製品・サービスの機能的価値だけでなく、企業が社会でどのような役割を果たすかという根本的な目的、すなわちパーパスを訴求するアプローチが注目されています。そんなパーパスを顧客・パートナー、そして生活者に認知してもらい、共感を得ることで企業価値を高める手法が「パーパスブランディング」であり、多くの企業が実践し始めています。

しかし、パーパスをただ言葉として掲げるだけでは効果は期待できません。その想いを社員や顧客と共有し、共感を深めてもらうための「体験」を設計し、届けていくことが成功のポイントです。

本記事では、パーパスブランディングの基本概念から具体的な実践手法、成功事例まで詳しく解説し、企業のブランド価値向上に役立つ知見をお届けします。

Index

■そもそもパーパスとはなにか

■パーパスブランディングとはなにか

■パーパスブランディングの効果とメリット

■パーパスブランディング施策を考えるプロセス

■事例1:株式会社ポーラ様 Care for Dear – 大切な人へ、想いを届けよう –

■事例2:株式会社ブリヂストン様 TOKYO AUTO SALON 2023

■まとめ

■そもそもパーパスとはなにか

パーパスブランディングを正しく理解するためには、まず「パーパス」という概念から整理する必要があります。ビジネスにおける「パーパス」とは、企業やブランドが「なぜ、何のために存在するのか?」という存在意義そのものを指します。未来の目標を示す「ビジョン」や、目標達成のための行動を定義する「ミッション」とは異なり、パーパスは社会における自社の存在理由を突き詰めた、企業の根幹をなす理念です。

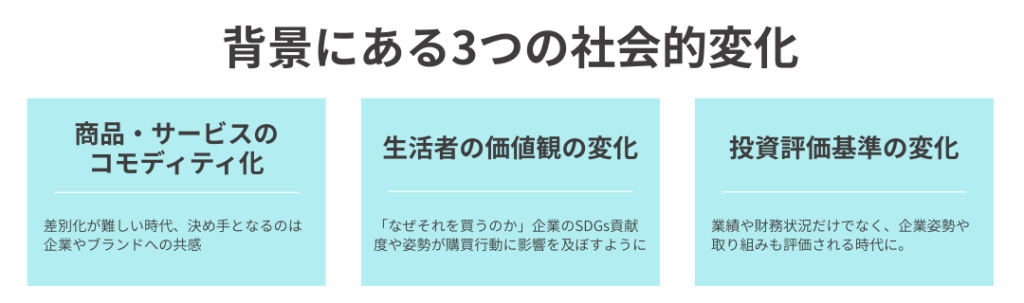

パーパスが注目される背景

現代のように変化が激しい社会では、企業やブランドが顧客から選ばれ続けることは一層困難になっています。このような状況で、パーパスが注目される背景には、主に3つの社会的変化があります。

1)商品・サービスのコモディティ化:市場の成熟により多くの商品やサービスで差別化が難しくなるに伴い、企業への共感が差別化の一手に。

2)生活者の価値観の変化:SDGsへの関心の高まりや、「コト消費」「エシカル消費」のように、消費者は「なぜそれを買うのか」という商品の背景にあるストーリーや企業の姿勢を重視するように。

3)投資評価基準の変化:投資家も企業の財務情報だけでなく、ESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みを重視するようになり、パーパスを通じて企業姿勢を明確にすることが支持獲得に繋がっている。

MVVとの違い

パーパスは、しばしば「ミッション(Mission)」や「ビジョン(Vision)」「バリュー(Value)」と比較されます。これらは以下のように整理できます。

・パーパス(Purpose):「WHY / なぜ存在するのか」という企業の存在意義

・ミッション(Mission):「HOW / どのように行動するか」という企業が果たすべき使命

・ビジョン(Vision):「WHAT / どのような姿を目指すのか」という企業が目指す未来の姿

・バリュー(Value):「WHAT / どのような価値観を大切にし、どのように行動すべきか」という構成員が共有すべき価値基準

パーパスはMVVと違い、企業の「今」を突き詰めた理念であり、従業員や顧客が「自分ゴト」として捉えやすいため、ブランド構築の強力な推進力となり得ます。

■パーパスブランディングとはなにか

「パーパスブランディング」とは、企業やブランドの社会における存在意義、すなわち「パーパス」をステークホルダーに伝え、共感を得ることで企業価値を高めていくブランディング手法です 。

変化の激しい社会において、自社の独自性を確立することは、ユーザーに選ばれるという観点から非常に重要です。例えば「環境に配慮してるから選ぶ」のように、「なにを買うのか」よりも「なぜ買うのか」にユーザーの関心が移っている傾向があります。

パーパスを軸に据えた「パーパスブランディング」は、ユーザーから選ばれる企業になるために不可欠な考え方になってきているのです。

■パーパスブランディングの効果とメリット

パーパスブランディングが適切に実行された場合、企業は多面的なメリットを享受できます。これらの効果は短期的なものから長期的なものまで幅広く、企業の持続的成長に大きく寄与します。

ここでは、パーパスブランディングがもたらす具体的な効果について詳しく解説します。

カスタマーブランドロイヤルティの強化

パーパスに共感した顧客は、一時的な購買を超えた長期的な関係を築き、高いブランドロイヤルティを示す傾向があります。これは単なる商品の品質や価格を超えた、価値観レベルでの結びつきによるものです。

具体的には以下のような効果が期待できます。

・リピート購入率の向上と購買頻度の増加

・競合他社への流出率の低下

・口コミやSNSでの自発的な情報発信

・価格変動に対する許容度の向上

・新商品・サービスへの積極的な関心

パーパスに基づく顧客との関係は、単なる取引関係を超えたパートナーシップに発展する可能性を秘めています。これにより、長期的な収益の安定化と成長が実現されます。

従業員エンゲージメントの向上と生産性の改善

パーパスブランディングは外部だけでなく、インナーブランディングとしても強力な効果を発揮します。従業員が自社のパーパスに共感し、自分の仕事が社会に貢献しているという実感を持つことで、仕事への取り組み方が根本的に変化します。

従業員エンゲージメントに関するグローバルな調査をおこなうGallup社の調査によると、従業員エンゲージメントが高い企業は低い企業と比較して以下の成果を示しています。

| 指標 | 改善率 | 具体的な効果 |

|---|---|---|

| 生産性 | 18%向上 | 業務効率の改善、品質の向上 |

| 収益性 | 23%向上 | 売上増加、コスト削減 |

| 離職率 | 12%低下 | 採用・研修コストの削減 |

| 顧客満足度 | 12%向上 | サービス品質の改善 |

これらの数値は、パーパスブランディングが単なるマーケティング施策を超えた、経営全体に影響を与える戦略であることを示しています。

レピュテーション向上と社会的価値創造

パーパスに基づいた一貫した行動は、企業のレピュテーション(評判)向上に大きく寄与します。社会的課題の解決に積極的に取り組む企業は、メディアや一般社会からの評価が高まり、危機時においても支持を得やすくなります。

レピュテーション向上は以下のような具体的なメリットをもたらします。

・メディア露出の機会増加と好意的な報道

・業界内でのリーダーシップの確立

・政府や自治体との連携機会の拡大

・他企業との戦略的パートナーシップの構築

・危機管理時のステークホルダー支持

これらの効果は、短期的な売上向上だけでなく、長期的な企業価値の向上に直結します。

人材獲得力の強化と組織力向上

明確なパーパスを持つ企業は、優秀な人材にとって魅力的な職場として認識され、採用活動において大きなアドバンテージを得られます。

特に以下のような人材層からの注目が高まります。

・社会課題解決に関心の高いミレニアル世代・Z世代

・キャリアの意義や目的を重視するミドル層

・専門性を活かして社会貢献したいスペシャリスト

・起業家精神を持つイノベーター人材

また、パーパスに共感して入社した従業員は比較的定着率が高く、組織への貢献度も高い傾向があります。これにより、採用コストの削減と組織力の向上を同時に実現できます。

■パーパスブランディング施策を考えるプロセス

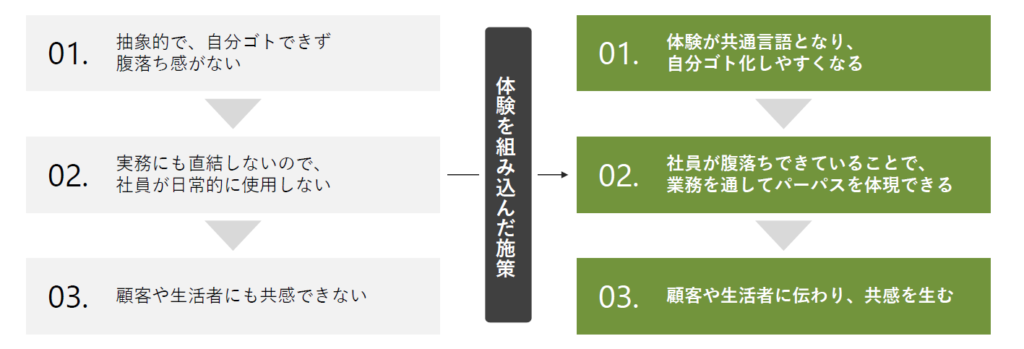

パーパスは抽象的な概念であるため、ただ発信するだけでは共感を得ることは困難です。ステークホルダーに深く浸透させるためには、「体験」を通して共感を促すコミュニケーションが極めて重要になります。体験は共通言語となり、パーパスを「自分ゴト化」しやすくする効果があります。

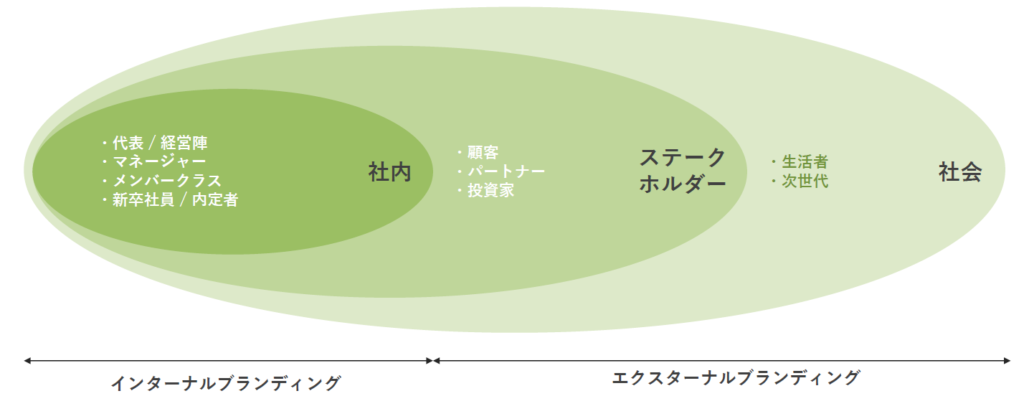

STEP1 ブランディングの対象を選定

まず、「誰に、どこまで」パーパスを伝えるかを定めます。対象は、社内向けの「インターナルブランディング」と、ステークホルダーや社会に向けた「エクスターナルブランディング」に大別されます。

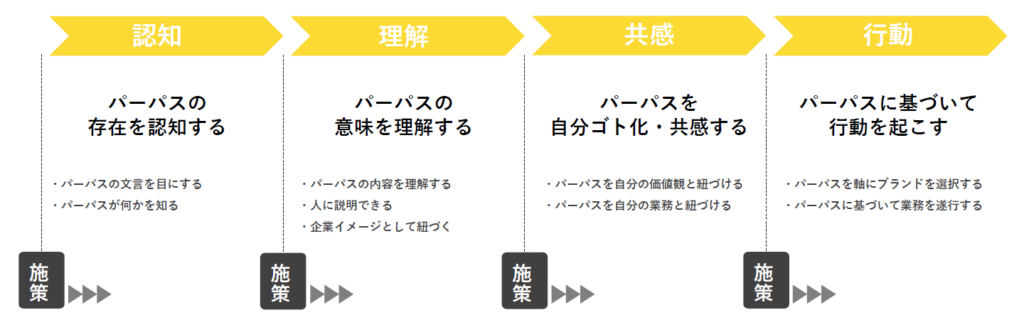

STEP2 浸透・共有の段階を確認

次に対象者が現在どの段階にいるのかを把握します。パーパスの浸透には「認知」「理解」「共感」「行動」の4つの段階があり、施策は対象者を次の段階へ引き上げる推進力となります。

例えば、初期段階の対象者には、まずパーパスを認知してもらわないと始まりません。対象者に合わせたアプローチをすることで、パーパスブランディングの効果を最大化することができます。

STEP3 目的に沿って施策を実行する

対象者と現在の段階に合わせて、最適な施策を実行します。ここで重要なのは、抽象的なパーパスを実感・体感できる「体験」を組み込むことです。体験を通じて従業員が腹落ちすることで、日々の業務でパーパスを体現できるようになり、それが顧客や生活者にも伝わって共感を生むという好循環が生まれます。

ここからは、パーパスへの共感を深めてもらうための「体験」を組み込んだ施策事例をご紹介します。

■事例1:株式会社ポーラ様 Care for Dear – 大切な人へ、想いを届けよう –

イベント概要

旗艦店ポーラ ギンザで実施された体感イベントです。これは、創業者が手が荒れた妻のためにクリームを作ったというエピソードから受け継がれる「大切な人を想う気持ち」をコンセプトにしています。

このイベントは、ポーラの2029年に向けたビジョン「We Care More.世界を変える、心づかいを。」を体験者が自分自身の未来を通して感じられるように設計されました。

共感を促すポイント

・創業時から続く想いを体験する “ブランド体感型イベント”:創業の精神を、ポップアップスペースでの体験を通じて社会へ届けることを目指しました。

・創業ストーリーを心に残る体験に昇華:「手から手へ」受け継がれてきたブランドの物語をローラーコースターで表現し、来場者が自らの手で体験することで、ブランドや社会との繋がりを深く意識できる仕掛けになっています。

・ブランドから人へ、社会へと「ケア」の精神を拡張する:開催時期を創業月でありSDGs強化週間でもある9月に設定することで、創業時から受け継がれている“大切な人を想う気持ち”をコンセプトにブランドメッセージを社会へ届ける意義を強めました。

■事例2:株式会社ブリヂストン様 TOKYO AUTO SALON 2023

イベント概要

日本最大級のカスタムカーイベントへの出展事例です。モータースポーツ活動60周年を記念した出展です。実際にタイヤに触れて回す体験コンテンツや、サーキットの縁石などをモチーフにした装飾で、来場者のわくわくを掻き立てる仕掛けを用意しました。

共感を促すポイント

・イベント来場者に向けてサステナビリティを解釈:モータースポーツファンに対し、持続可能な「走るわくわく」を提供し続けるという企業の姿勢を発信し、共感を得ることに繋げました。

・手で触れて直感的に理解するタイヤ展示:実際にタイヤに触れて回すことで、技術の高さを質感や重みと共に感じさせ、製品をより身近に感じられる体験を提供しました。

・来場者の共感によって空間に一体感を生む演出:レーシングドライバーたちの未来へのメッセージに対し、来場者が共感を示すとブース全体の照明が連動する演出で、会場の一体感を高めました。

■まとめ

パーパスブランディングは、企業の存在意義を明確にし、ステークホルダーとの深い信頼関係を構築する強力な戦略です。消費者意識の変化、ESG投資の主流化、人材獲得競争の激化など、現代の事業環境においてその重要性はますます高まっています。

パーパスブランディングは一朝一夕で成果が出るものではありませんが、適切に実行されれば企業価値の向上、従業員エンゲージメントの強化、顧客ロイヤルティの向上など、多面的な効果をもたらす投資価値の高い戦略といえるでしょう。

もし、その重要なプロセスである「パーパスの外部発信」や「具現化」の方法でお悩みの際は、体験価値の創造を専門とする博展へお気軽にご相談ください。企業の想いを伝えるコミュニケーションの形を、共にデザインいたします。

また、パーパスブランディングについてより詳しくまとめた資料をご用意しました。今回ご紹介した事例以外も載せていますので、詳しく知りたい方はこちらからダウンロードしてみてください。