プライベートショーを担当するマーケティング担当者にとって、成果の測定は永遠の課題です。来場者数や商談件数といった従来の指標では、上司や役員を納得させるのが難しい… と頭を抱えたことがあるのではないでしょうか。

実際に、多くの企業で数値化が困難な成果や、中長期的な効果を適切に測定する新しいKPI設定が求められています。ですが、それではプライベートショーの真の価値が正しく評価されているとはいえないでしょう。

本記事では、コロナ禍以降に大きく変化したプライベートショーの役割を踏まえ、イベントの真の価値を可視化する成果指標の考え方とKPI設定方法を詳しく解説します。

Index

■プライベートショー(自社展示会)のKPI設定で直面する3つの課題

■コロナ禍以降に求められるプライベートショーの新しい役割

■プライベートショーの成果を正しく捉える 新しいKPI設定手法

■目的別プライベートショーの4分類とKPI設定のポイント

■プライベートショーの成果を最大化する3つの重要トレンド

■まとめ

■プライベートショー(自社展示会)のKPI設定で直面する3つの課題

プライベートショーの担当者が直面している課題は、単なる数値の問題ではありません。多くの企業で、従来のKPIだけでは成果を測りきれなくなっており、また、正しい成果指標を設定できないために、イベント自体の本質的な価値を正しく捉えられていない現状があります。

ここでは、現在の課題を3つのポイントで整理し、解決への糸口を探ります。

従来の指標では価値を伝えきれない

来場者数や商談件数といった定量的な数字だけでは、プライベートショーの真の価値を上司や役員に伝えることが困難になっています。

リード獲得数や成約率といった直接的な営業成果も重要ですが、プライベートショーにはそれ以上の価値があります。例えば、顧客との関係性の深化や、ブランド認知向上、将来的な事業機会の創出といった中長期的な効果は、従来のKPI設定では捉えきれません。

特にBtoBイベントでは、一度の接触で即座に成約に至るケースは稀であり、長期的な関係構築の過程で真の価値が発揮されます。こうした価値を可視化する新しい指標が必要です。

数値化困難な成果への対応

プライベートショーには数値化が困難でありながら、極めて重要な成果が数多く存在します。参加者の意識変化や新たな気づき、企業に対する印象の向上といった定性的な価値をどう測定するかが課題となっています。

従来の展示会効果測定では、アンケート回収率や満足度調査の数値に頼りがちでした。しかし、これらだけではイベントがもたらす深層的な変化や、参加者の行動変容を捉えることができません。

また、社内での評価においても、投資対効果を求められる中で、定性的な成果をどう説明し、次回開催の根拠とするかが重要な課題となっています。

短期的な成果への偏重

多くの企業では、プライベートショーの成果をイベント直後の短期的な数値で判断する傾向があります。しかし、真の効果は中長期的に現れることが多く、適切な評価期間の設定が必要です。

CSF(重要成功要因)分析を行う際も、短期的な指標に偏りがちで、ターゲット設定やKGI設定方法において長期的な視点が欠けているケースが散見されます。特に見込み客育成施策としてのプライベートショーの価値は、数ヶ月から数年にわたって発揮されるものです。

■コロナ禍以降に求められるプライベートショーの新しい役割

従来の指標だけでは成果を測りきれなくなった背景には、コロナ禍以降に顕著になった社会の変化があります。プライベートショーに求められる役割が大きく変化し、それに対応した新しいKPI設定が必要となっています。

ここでは、プライベートショーの価値がどのように変化したのか、3つの重要な変化を詳しく解説します。これらの変化を理解することで、適切な成果指標を設定する基盤を築くことができます。

ターゲットの拡張:多様なステークホルダーとの関係構築

従来の顧客だけでなく、パートナー企業、株主、社員、さらには次世代層まで、多様なステークホルダーとの関係構築が求められています。

プライベートショーのターゲット設定において、これまでは既存顧客や見込み客への営業活動が中心でした。しかし現在では、エコシステム全体を巻き込んだ価値創造の場として位置づけられています。

パートナー企業との協業関係の強化、投資家に向けた企業価値のアピール、社員のエンゲージメント向上といった多面的な目的が、プライベートショーに求められるようになりました。これに伴い、来場予約率や参加者アンケート回収率といった従来の指標だけでは、効果測定が困難になっています。

また、次世代層への働きかけも重要な要素となっており、将来の顧客や人材候補との早期接点創出が、長期的な企業成長の鍵となっています。

共有・共創志向の高まり:双方向コミュニケーションの重視

企業からの一方的な情報発信ではなく、来場者と双方向のコミュニケーションを通じて共に価値を創り出す共創姿勢が、これまで以上に重視されるようになっています。

従来のプライベートショーでは、企業が製品やサービスを一方的にプレゼンテーションし、来場者がそれを受け取るという構造でした。現在では、来場者の意見やニーズを積極的に収集し、それを新しい価値創造に活かすコラボレーションの場として機能することが期待されています。

この変化により、単純な商談件数やフォローアップ率だけでなく、参加者からの新事業のヒント数や、具体的な協業提案の数といった新しい指標が重要になっています。また、イベント後の継続的な関係性維持や、共創プロジェクトへの発展可能性も重要な評価軸となります。

リアル体験の重視:デジタル時代における差別化価値

デジタルが浸透したからこそ、対面で深い対話ができ、驚きや新しい発見といったワクワクする体験を提供できるリアルイベントの価値が再評価されています。

オンラインでの情報収集が当たり前となった現在、プライベートショーには従来以上の体験価値が求められています。単なる情報提供ではなく、五感に訴える体験や、人と人との深いつながりを創出することが、イベントROIを向上させる重要な要素となっています。

この傾向は、展示会マーケティング戦略全体にも影響を与えており、体験の質や参加者の満足度、印象に残る度合いといった新しい評価指標が重要性を増しています。

■プライベートショーの成果を正しく捉える 新しいKPI設定手法

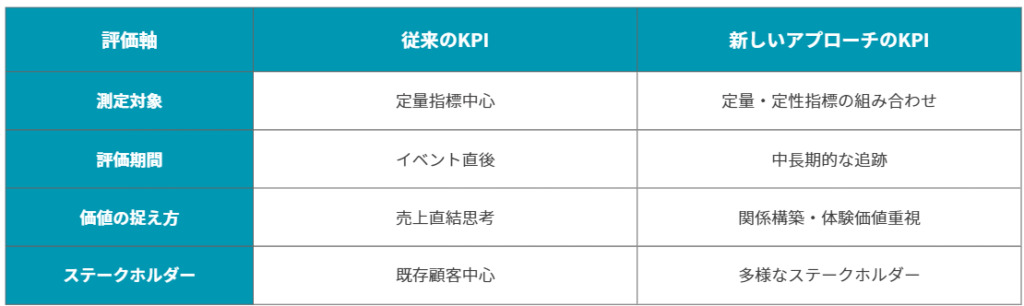

プライベートショーの成果は、必ずしもすぐに売上目標の達成に結びつくわけではありません。プライベートショーの真の価値を可視化するには、従来の「定量指標」による効果測定と、将来への可能性を示す「定性指標」を組み合わせることが重要です。

ここでは、脱・売上直結思考のKPI設定について、具体的な指標の設計方法と活用のポイントを詳しく解説します。これにより、プライベートショーの多面的な価値を可視化し、ステークホルダーに対する説得力のある成果報告が可能になります。

定量指標:組み合わせてより正確な効果測定へ

来場者数、コンテンツ参加人数、商談数、満足度、パブリシティ数など、イベントの規模や反応を測るための指標を組み合わせることで、より正確な効果測定が可能になります。

従来の定量指標を単独で使用するのではなく、複数の指標を組み合わせてプライベートショーの多面的な効果を測定することが重要です。例えば、来場者数だけでなく、来場予約率や実際の参加率、さらには各コンテンツへの参加状況を詳細に分析することで、設計の妥当性を評価できます。

また、アンケート回収率や回答内容の質的分析を通じて、参加者の関与度や満足度の深さを測定することも可能です。パブリシティ数についても、単純な記事掲載数ではなく、記事の質やリーチ数、読者の反応といった複合的な指標で評価することが求められます。

ROIの算出においても、直接的な売上貢献だけでなく、ブランド価値向上や顧客関係強化といった無形資産への投資効果を含めた包括的な評価が必要です。

定性指標:「次へのアクション」に着目する

新たなつながり数、新たな気づき数、事後へのバトン数、新事業のヒント数、期待値アップ数、プレゼンス向上数など、イベントがもたらした価値や将来の可能性を示す指標が重要になります。

定性指標は数値化が困難ですが、プライベートショーの本質的な価値を表す重要な要素です。新たなつながり数では、従来接点のなかった部門や企業との関係構築を測定し、将来のビジネス機会創出の可能性を評価します。

新たな気づき数は、参加者がイベントを通じて得た洞察や発見を定量化し、知識創造やイノベーション創出への貢献度を測ります。事後へのバトン数は、プライベートショーでの出会いや学びが、その後の具体的なアクションや協業に発展した件数を追跡します。

これらの指標を適切に設定し、継続的に追跡することで、プライベートショーの中長期的な価値を可視化できます。

以下の表は、従来のKPI設定と新しいアプローチの違いを整理したものです。

■目的別プライベートショーの4分類とKPI設定のポイント

プライベートショーの成果を正しく測るには、まずその目的を明確にすることが重要です。目的によって、設定すべきKPIや重視すべき成果指標は大きく異なります。

ここでは、プライベートショーを目的別に4つのタイプに分類し、それぞれで目指すべき成果を先に挙げた定量・定性指標に合わせて紹介していきます。

Aタイプ:商談・情報発信型イベント

製品発表会など、商談機会の創出と売上向上が主な目的のイベントでは、「新たなつながり数」や次に繋がったかを示す「事後へのバトン数」などが有効です。

このタイプのプライベートショーは最も一般的な形態で、新製品の発表や既存サービスの拡販を目的としています。従来のKPIであるリード獲得数や商談件数といった定量指標に加えて、初回接触から具体的な商談に発展したケースの質的分析が求められます。また、イベント後のフォローアップの効果性や、中長期的な顧客関係の発展も重要な評価軸となります。

成約率だけでなく、顧客の購買プロセスにおける影響度や、競合との差別化ポイントの理解度も測定対象として考慮すべきです。

Bタイプ:関係構築型イベント

周年イベントなど、顧客との関係強化や未来共創を目的とするイベントでは、来場者から得られた「新事業のヒント数」や、具体的な「行動変容につながるコメント数」を指標とします。

このタイプのプライベートショーでは、短期的な売上への直接的な貢献よりも、長期的な関係性の深化や、新たな価値創造の可能性に焦点を当てます。顧客満足度調査の結果だけでなく、参加者の企業に対する理解の深化や、将来への期待値の変化を測定することが重要です。

特に重要なのは、プライベートショーを通じて得られた顧客の声や市場インサイトが、実際の事業改善や新サービス開発にどの程度活用されたかを追跡することです。また、顧客のロイヤルティ向上や、口コミによる新規顧客紹介といった間接的な効果も評価対象となります。

Cタイプ:エンゲージメント強化型イベント

社員や特定ユーザー向けなど、パーパスへの共感を促し一体感を醸成するクローズドイベントでは、「新たな気づき数」やブランド価値向上を示す「プレゼンス向上数」で成果を測ります。

エンゲージメント強化型のプライベートショーは、特定のコミュニティに対する帰属意識や愛着を高めることが主目的です。従来のアンケート回収率だけでなく、参加者の行動変容や意識変化を詳細に分析する必要があります。

社員向けの場合は、企業理念への理解度や仕事への意欲向上、部門間の連携強化といった内部的な効果を測定します。顧客コミュニティ向けの場合は、ブランド認知向上や推奨度の変化、コミュニティ内での活動活性化などが重要な指標となります。

Dタイプ:表彰・称賛型イベント

アワードイベントなど、コミュニティ全体の参加意欲向上を目的とするイベントでは、「意識変化のコメント数」や他部署への展開を示す「事後へのバトン数」などが指標となります。

このタイプのプライベートショーは、優れた取り組みや成果を表彰することで、コミュニティ全体のモチベーション向上と質的向上を図ることが目的です。表彰された企業や個人の成果だけでなく、参加者全体への影響波及効果を測定することが重要です。

イベント後の参加企業や個人の取り組み改善、新たなチャレンジへの意欲、他の参加者との協力関係の構築といった波及効果を追跡し、コミュニティ全体の発展に寄与したかを評価します。

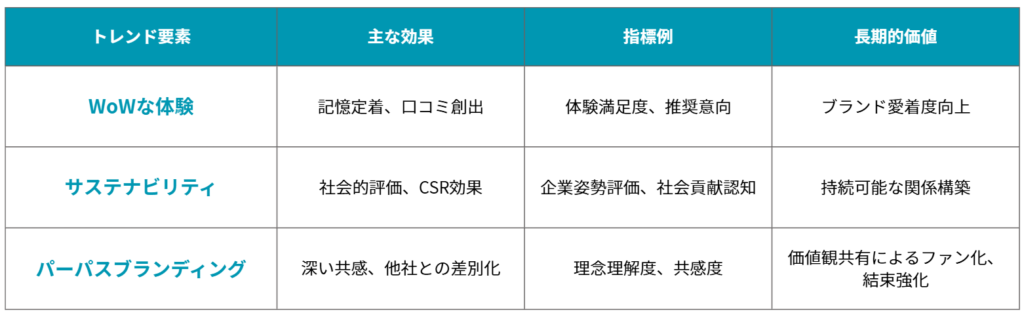

■プライベートショーの成果を最大化する3つの重要トレンド

設定した成果指標を達成し、さらにプライベートショーの効果を高めるために、特に重要視されている要素があります。これらの要素を企画段階から組み込むことで、投資対効果を大幅に向上させることが可能です。

ここでは、プライベートショーの成果最大化に直結する3つのトレンドを詳しく解説します。これらの要素を理解し、実際の企画に反映させることで、設定したKPIの達成確度を向上させることができます。

WoWな体験:記憶に残る体験設計の重要性

人は読んだことの10%しか覚えない一方、自ら体験したことは90%記憶に残ると言われており、心を揺さぶる体験は成果に直結します。

デジタル化が進む現代において、リアルイベントならではの体験価値の創出がますます重要になっています。単なる情報提供ではなく、参加者の五感に訴えかける体験設計が、プライベートショーの成功を左右します。

WoWな体験を創出するためには、参加者の想像を超えるサプライズ要素や、深い学びと気づきを提供するコンテンツ設計が必要です。また、参加者同士の自然な交流を促進する場づくりや、企業の理念や価値観を体感できる演出も重要な要素となります。

こうした体験設計は、来場者の満足度向上だけでなく、口コミによる拡散効果や、長期的な関係継続にも大きな影響を与えます。体験の質を高めることで、従来のKPIに加えて、体験満足度や印象度といった新しい指標での高い評価獲得が期待できます。

サステナビリティ:社会的価値との整合性

生活者のSDGs認知度が約9割に達する今、サステナビリティへの配慮は企業の価値を測る上で不可欠な要素となっています。プライベートショーにおいても、環境配慮や社会貢献の視点を組み込むことが重要です。

具体的には、イベント運営における環境負荷の軽減、地域社会への貢献、多様性への配慮といった要素を企画に盛り込むことで、参加者の企業に対する評価向上が期待できます。また、これらの取り組みは、ブランド価値向上やCSR活動の一環としても位置づけることができます。

サステナビリティの取り組みは、特に若年層や意識の高い顧客層からの評価向上に直結し、長期的な関係構築において大きなアドバンテージとなります。これらの取り組み効果を測定するKPIとして、社会貢献度の認知や企業姿勢への評価変化といった指標も検討すべきです。

パーパスブランディング:企業理念の体現と共感創出

企業の存在意義であるパーパスをプライベートショーで体現し、来場者の共感を得ることが、他社との強力な差別化につながります。単なる製品・サービスの紹介ではなく、企業が社会に提供する価値や目指す未来像を伝えることが重要です。

パーパスブランディングを効果的に行うためには、企業の理念と一貫性のある体験設計や、社会課題解決への取り組みを具体的に示すコンテンツが必要です。また、参加者との対話を通じて、企業の価値観への理解と共感を深めることも重要な要素となります。

パーパスに基づいたプライベートショーは、従来の商品訴求型のイベントとは異なる深い印象を参加者に残し、長期的な関係構築の基盤となります。この効果を測定するKPIとして、企業理念への理解度や共感度、将来への期待度といった指標が有効です。

以下のリストは、3つのトレンドを実現するための具体的な取り組み例です。

・没入感のある体験型コンテンツの設計

・参加者の能動的なアクションを必要とする体験型ワークショップ

・環境負荷を考慮したイベント運営と資材選択

・地域コミュニティとの連携による社会貢献活動の組み込み

・企業パーパスを体感できるストーリーテリングコンテンツの実装

これらの要素を組み合わせることで、参加者にとって価値のあるイベントを創出し、設定したKPIの達成だけでなく、想定を超える成果の創出も期待できます。

■まとめ

プライベートショーの成果は、短期的な数字だけで測れるものではありません。本記事で解説した通り、コロナ禍以降の社会変化に対応し、「定量」と「定性」の両面から適切な指標を設定することで、イベントの真の価値が可視化され、次のアクションへと繋がります。

目的別の4分類に基づく適切なKPI設定と、WoWな体験・サステナビリティ・パーパスブランディングの3つのトレンドを組み合わせることで、投資対効果の最大化が実現できます。何よりも、成果のゴールイメージを明確に持つことで、企画・準備のプロセスそのものが楽しくなり、担当者がワクワクできることこそが、プライベートショーを成功に導く最大の秘訣です。

適切なKPI設定により、プライベートショーは単なるコストセンターから、企業の成長を支える重要な戦略的投資へと位置づけを変えることができるのです。

もし、こうした戦略的なプライベートショーの成果指標設定や、トレンドを盛り込んだ体験価値の創造にご興味をお持ちでしたら、ぜひ私たち博展にご相談ください。豊富な実績と知見を基に、貴社の課題解決に貢献するご提案をいたします。

また、プライベートショーのKPI設定についてより分かりやすくまとめた資料をご用意しました。今回ご紹介した事例以外も載せていますので、こちらからダウンロードしてみてください。