昨今、しばしば耳にするようになった「体験デザイン」。コロナ禍でひとと接する機会が減る一方で、さらに求められてきたように感じますよね。

しかし、どのように取り入れればよいのか、また、顧客とのコミュニケーション設計の施策に悩んでいる企業さんもいらっしゃるのではないでしょうか?

今回は資生堂クリエイティブ株式会社の堀氏をお招きし、博展のクリエイティブディレクター南と体験デザインのその未来について、事例をもとに徹底的に追求していただきました!

セールスプロモーションとブランドコミュニケーションの双方のポイント、さらには体験デザインの未来のお話まで、アーカイブ配信希望者続出の必見セッションをまとめました。

アートディレクター

堀 景祐

クリエイティブディレクター

南 正一郎

目次

セールスプロモーションとブランドコミュニケーションの違いと共通項

- 商品との出会い方によって、商品の理解度が変わる

- 街とブランドを繋ぐコミュニケーション設計

- “美”の多様化との向き合い方

「体験デザイン」のその先に何があるか?

- 店舗でのコミュニケーションから、ブランドの人格が生まれる

- デジタルを活用して、生活者の感情に寄り添う

- 記憶のなかで繋がり続ける体験デザイン

セールスプロモーションとブランドコミュニケーションの違いと共通項

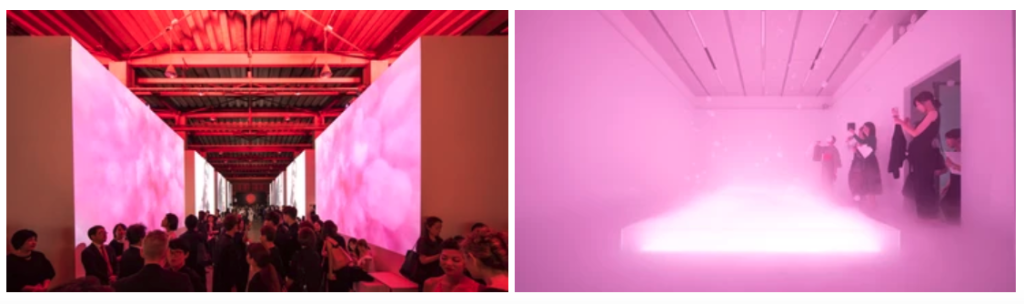

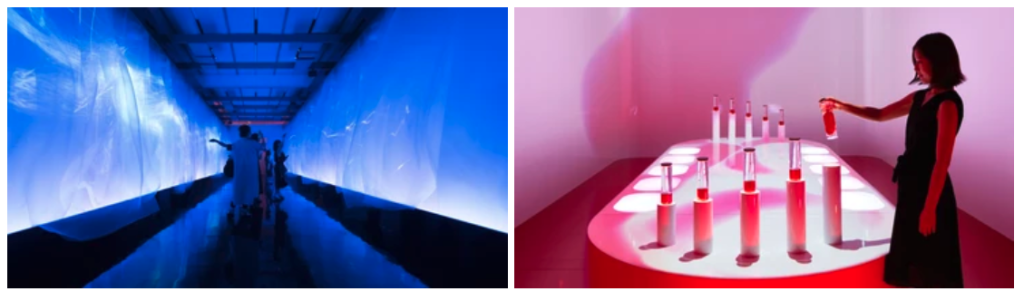

堀:まずこちらは期間限定でおこなったメイキャップのイベントになります。TOLOTという場所で世界中からプレスを呼び、新商品の発表をおこないました。

堀:このプロモーションの一番の肝は、来場者と商品をどう出会わせるかというところを、いろんなインスタレーションを使いながら商品の価値や体現性を可視化していったという部分です。

4つのテクスチャーにフォーカスしてそれぞれの部屋を作り、その中でメイキャップをする楽しさやテクスチャーの特徴に触れることができる様々なインスタレーション制作と空間設計をおこないました。

化粧品という小さなプロダクトを空間という感覚的なものにどう拡張していくかという点を、プレスやお客様にどう伝えるかが重要だと考え、この表現に至りました。もちろん、リアル店舗等で多くのひとに商品を触っていただくシーンの増加を促すために、SNS拡散を狙ったフォトシーン設計も行いました。

- 商品との出会い方によって、商品の理解度が変わる

セールスプロモーションにおいては、どのような部分に“体験”を使われたのでしょうか。

堀:リアルな体験をつくるときに一番気をつけていたのは、この事例の場合新商品ということを大きく出すというよりも、4つの部屋を体験してもらった後に商品に触れる流れをつくったところです。

プロダクトだけでは取り得ない情報、目に見えない感覚的な部分を先にインプットしてから商品に出会ってもらうことによって、より商品の理解が深まり、イメージや世界観を体験してもらえるわけです。

堀:通常であれば、新商品というのを全面的に出すプロモーションが多いですが、プロダクトに触れる前に情緒的価値を伝えることによって、お客さんの頭の中で新商品を「どのように使うんだろう?」とか、「使うことでどのようなことが起こるんだろう?」ということを想像してもらうことが、伝達する上で化粧品においては特に重要なのかなと思います。

南:商品との出会い方にこだわりをもって設計されているところが非常に素晴らしいですね。

本来、化粧品というのは商品が欲しい気持ちというより、”美しくなりたい”とか、”キレイになりたい”といった、自分がどうなりたいのかという気持ちが動機になって商品を手にとるという流れが自然ですよね。新商品に触れるタイミングを日常と同じようなかたちで行うことによって、より商品の機能だけではない感性的な価値を体感してもらえるようなフレームになっていると感じました。

- 街とブランドを繋ぐコミュニケーション設計

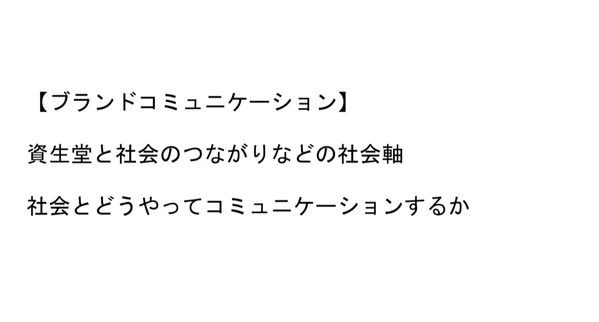

セールスプロモーションにおいては、どうプロダクトベースから拡張していくかが重要なポイントですね。

一方でブランドコミュニケーション(ブランディング)においては、ブランドとしてどうコミュニケーションを取っていったのでしょう。

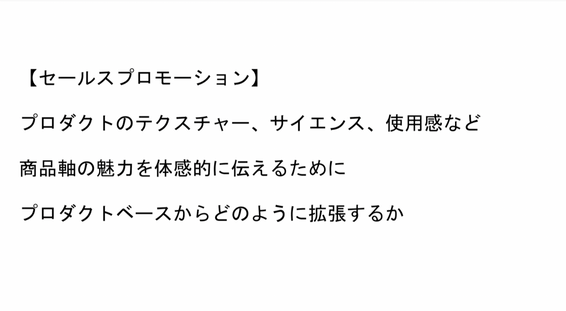

堀:そうですね。ブランドコミュニケーションとセールスプロモーションでは伝え方が変わってきます。これはブランドコミュニケーションとして直近でおこなった、資生堂銀座オフィスのウィンドウのアートプロジェクトです。資生堂はこれまでもずっと、ウィンドウディスプレイを通して銀座の街とコミュニケーションを図ってきました。このプロモーションのテーマは、「より深く銀座の街とどうつながっていけるか」という視点です。

堀:コロナが蔓延してしまったことによって、はじめて静かな銀座を体感しました。そのなかで見えてくる植物や様々な日常の営みを少しずつ観察しながら銀座の街に区画を置き、銀座の美をどのように可視化するのかを考えながら設計しました。

この中には落ち葉や鳥の鳴き声、香りが存在し、普段の忙しい生活では感じられないような日常的な変化や美を可視化しているんです。

ウィンドウはどちらかというと視覚的なものだと思いますが、場の体験や繋がりをウィンドウアートを通して創れないかを考えた結果、実際に銀座の街の方をここにお呼びしてコミュニケーションをとったり、世代を超えた色んなひとたちが集まれる案内板のような魅せ方をしたりと、コミュニケーションの場として活用しました。この場所を起点に銀座の街へひろがっていく場づくりをしたというのは、新しい取り組みでしたね。

資生堂さんにとって、このウィンドウは歴史もありつつ地域との繋がりをさらに深める場所にもなったのではないでしょうか?

堀:そうですね。資生堂は今年150周年という大きな節目を迎えますので、銀座の街に対して自分たちの意識をどのように還元していくかをとても考えました。そして、銀座の方々とどのようにコミュニケーションをとりながら地域と関わり合っていくのかという点がこれから非常に重要なテーマになってくると思ったので、今回のプロモーションで実験的におこないました。

南:私も、今回のプロモーションに携わっていたメンバーが銀座の街に出向いていろんなものを採取している姿を見ていて、資生堂さんがテーマにしている“美”というものとの向き合い方、そして、“美しさ”の捉え方….これらは、街とブランドの関わり方という、化粧品自体とは異なるフィールドを見ているところから、企業の姿勢やビジョンが感じ取れました。むしろ男性でもそのような感覚を感じ取りやすいアプローチだと思いましたね。

- “美”の多様化との向き合い方

ここまではセールスプロモーションとブランドコミュニケーションの違いにフォーカスしましたが、一方でこのふたつの共通項はありますか。

堀:ブランドもプロダクトも、見える部分だけでなく目に見えない“美”をどう可視化するかを大切にしています。そうすることによって、もう少し広義な意味での“美”をどう捉えていくかという部分に繋がり、さらにはそれが資生堂の根底にあると思っています。

南:改めて“美”に対する多様な魅せ方を提案されていますが、これまでは外見的な意味で捉えられていた“美”の捉え方に変化があるように感じます。この点に関して、資生堂さんとしてはどのようにお考えでしょうか。

堀:“美”の捉え方は大幅に拡張していますね。資生堂のなかでは「ホリスティックビューティー」や「インナービューティー」と呼んでいるのですが、外見的な美しさだけではなく内面も含めたホリスティックな美しさ、一部だけ捉えるのではなく全体がつながることによって“美”が高まっていくというのが最近で例えるとサステナブル、言わば循環的な部分とも共通項があると思ってます。

そのような捉え方が自分自身に必要であると感じますし、同時に社会全体にとっても、well-beilngのような新しい価値観に対してより有機的に、どう繋がっていけるかが大きなテーマだと思っています。

南:ホリスティックという表現は独特だなと感じたのですが、資生堂さんがそこまで“美”を拡張していしていく根源はどのような部分にあるのでしょうか?

堀:ふたつあります。ひとつは、生活者自身の“美”の捉え方や価値観が人それぞれ多様化しているので、そこに対して資生堂側が提供するものも多様化していかなければならないわけです。それぞれの“美”をどのように引き上げていくかという点が、資生堂の役割であると感じています。人種や肌の色、さらにはジェンダーを超えた新しい“美”の価値観がまさに生まれ始めているので、そこをブランドがどう支えていけるのかが大きな転換点だと感じています。

ふたつ目は、資生堂という社名の由来にもなっている「至哉坤元 万物資生」という言葉があるのですが、150年前の当時の言葉を現代的に解釈するとサステナビリティーに共通していることがあるんです。自然との共生が、化粧品だけでなくブランドの根底に強く紐付いていて、我々にとって遺伝子みたいなものなんですよね。社会とブランドの繋がりの在り方を、自分たちのなかで解釈を変えながら、様々な取り組みや表現の中で変化させていくことも大切だと感じてます。

南:なるほど。社会的に変化していく“美”の解釈と、創業から揺るがない資生堂さんの軸が合わさってくるのでしょうか。

堀:そうですね。まさにこのコロナ禍の影響もあり、さらに強まってきている感覚がありますね。

資生堂さんのような、確固たるブランドのコアを見つけるのはなかなか難しいですが、クリエイティブの視点から南さんはどのように考えますか。

南:ブランドの持っているルーツや軸を時代の変化にどのようにフィットさせていけばいいのかで言うと、資生堂さんがおっしゃっていた、生活者の“美”が多様化していくなかで“美”の意味を広げることだというお話に繋がってきますよね。ある意味、世の中に対してとても自然なアプローチである一方で、なかなか簡単にできることではないとも思います。

資生堂さんの場合、ブランドのルーツや軸をしっかり持ちながら世の中の変化に対して上手く順応しながら見え方を変えていく、イメージとしては単なるブランドではなく、「ひと」と関わっていく感覚に近いと感じています。

先程、ブランディングやセールスの話がありましたが、セールスでいうと商品が出たときにより多くのひとに届けていくというのはブランドが生きていくうえで大事ですし、いかに持続的、そして継続的に生活者と繋がっていけるかが今の時代、これからの時代にすごく求められています。そこに価値があると考えると、セールスとブランディングの両方に共通して言えることは、ブランドのコアを保ちながらその場にフィットしたコミュニケーションを提供していくことが大切です。

また、生活者は色んな所から情報を得られるようになりましたよね。例えば新商品が出たら、ただ新商品を買うという購入のタイミングのみがブランドとの接点ではなくなりました。

好きになるタイミングと買うタイミングはどちらが先かは関係なく、情報を広く取得できる時代になってきましたし、資生堂さんはその多様化した時代にうまくフィットしていると感じます。

「体験デザイン」のその先に何があるか?

南:第2部は、「体験デザインの先にはなにがあるか?」というかなり大きなテーマでディスカッションしていきます。これまで体験を通したコミュニケーション設計を多く行ってきたかと思いますが、体験デザインをするなかでの兆しや可能性を感じたタイミングをお聞きしたいです。

堀:そうですね。ウィンドウもイベントも店舗も、時間軸は結構違います。そのなかで生活者たちに対して何を残していくのか、どのように継続していくのかはどのタッチポイントにおいても重要であり、どう継続させていくかを考えることが私達の課題だと感じています。ですから、現状様々なチャレンジをしています。その中のひとつの事例として、BAUMというブランドの紹介をしたいと思います。

堀:BAUMはサステナビリティの領域での新しいブランドになります。カリモクさんの端材から木枠を作り、さらにその端材をBAUMに返していくという循環をさせています。そのなかで、社内のメンバーでどのようにブランド価値を伝えていけばいいかを議論し合い、大きく2つの取り組みを決めました。

基本的なフィロソフィーとしては、“循環”を強く謳っているブランドなので、木枠として使用する樹木の苗木を店頭で育てています。これは住友林業さんと行っているのですが、岩手県に昨年11月にオープンさせた「BAUMの森」に育苗させた苗木を植樹させているんです。その起点が店舗になっていて、植樹する苗木自体は店舗スタッフが育てています。BAUMのスタッフの人数は少なくありませんが、自分たちのブランドを理解するという点で運営自体に深く参加してもらっています。

シーズン毎に変わるVMDもスタッフ自身の手でレイアウトを変えたり、あるいは積み替えたり、そういった部分まで参画することでお客様への伝え方が非常に変わってきています。ブランドの商品だけの説明だけでなく、ブランドフィロソフィーをお客さんに向けて、一人ひとりのスタッフが自分の言葉で伝えられるようになってきているんですよね。

そのような取り組みのことをインナーブランディングと呼んでいるのですが、自分たちのなかで伝えていくことによってお客様に伝えられることも大きく変わってきているなと感じています。ブランドだけ聞くとイメージが大きく広いものになりますが、ひとつの人格として、お客様がスタッフと接することによってブランドの人格が見えてくる、そのような部分にとても注力しているブランドです。

店舗でのコミュニケーションから、ブランドの人格が生まれる

VMDは店舗スタッフが触れないブランドの聖域でしたが、それを任せた理由はありますか?

堀:ブランドが大きくなればなるほど、店舗が増えれば増えるほど、部門ごとのリレー状態になってしまいますよね。私達がクリエイティブで伝えたいことがいくらあっても、それが資料ベースになり、メールで添付され、スタッフに届く頃には、本当に伝えたい本質的なことを直接伝えられないこともしばしばあります。ですから、一度社内の部門の垣根を超え、例えばVMDを考える機会を設けたり、創るうえでのプロセスをもう一度見直す機会を設けたりすることで、我々がクリエイティブとして考えていたことをいかに店舗のスタッフの方に受け取ってもらいながら、そして、そこからどう解釈してお客様に伝えていくかという点は、社内のなかでも積極的にプロセスを見直してきました。

南:この写真もとても素敵ですが、こちらもBAUMのスタッフさんが構成されているのでしょうか。

堀:そうですね。基本的なデザインは我々が行いますが、並べ方やレイアウト等のディスプレイ要素の部分は店舗のスタッフ自ら行っています。もちろん売りたい商品のメインは決まっていますが、寒い地域や温かい地域によって肌の状態や気持ちの状態というのは異なってきます。本社から出しているガイドラインだけでなく、余白をつくりながら、お客様と接するなかで「こういうのが売れているからこういう置き方がいいよね。」といった、店舗側から自発的にアイデアを貰うことも大切にしています。

南:我々も普段は体験をプラットフォームにしてデザインしているので、いわゆる床・壁・天井のように物理的なスペースデザインもすごく大事だと思いますが、一方でそこでどういうひととどういう話、対応、時間を過ごすのかといったソフトな部分がハードと同じくらいの影響値があると感じています。

どれだけ物理的な空間を表現したとしても、そのなかでの営みや時間軸がお客様との間でいい時間にならないと成立しません。店舗の方がただ商品を説明するのと、実際に自分たちのブランドというものを自分自身の実体験を通じて理解し、さらにVMDなどのアウトプットにも関わりながら顧客とコミュニケーションしていくのとでは、コミュニケーションの質に雲泥の差があると思いました。

最初のお話にも通ずる部分があると思いますが、ブランドの商品だけではなくスタッフとのコミュニケーションなどから生まれる、いわゆる目では見えない部分に惹かれる活動が、実体験から生まれるストーリーとして語れるかどうかが、体験をデザインしていく上ですごく大きなポイントだと思います。

このような取り組みはとても素晴らしいですし、スタッフさんの余白の部分でつくりあげられたところが、そこに訪れるひとの日常の部分になってくるんじゃないかなと思います。その余白の部分をつくっていくことは、ブランドの世界観をキープしていく上では大事な部分ではありますが、同時に、場所や人通り、土地によってフィットするコミュニケーションは大きく変わってくるとも思います。スタッフの方々が自発的に考えられていることで生み出されるプロジェクトだと感じましたし、このような取り組みは多くの企業さんが取り組んでいけたらと感じましたね。

店舗で行うワークショップのような施策ではなく、BAUMのようなアプローチに至った背景はどのようなものでしたか?

堀:BAUM自体が新しいブランドでターゲットがより若い層だったので、コミュニケーションの取り方を改めて考えたときに、化粧品売場に対して「行ったら買わされそう」などのネガティブな意見もリサーチ結果に出てきたことから、やはりひととのふれあいから変えていかないとブランドの価値は変わらないと思いました。お客様に対してのコミュニケーションのとり方を根本的に見直したことが、このブランドをつくるときに最初に考えた部分になります。

堀:BAUM自体はオンラインでも購入は可能ですが、BAUMの一番の特徴は香りなんです。

やはり、香りをフィジカルで感じられるのは店舗だけですし、目には見えないですが店舗の空間全体に香りが広がっていて、それ自体も店舗の価値になっています。

触らないとわからないテクスチャーも同様で、感性的な部分が求められ、現在は店頭にお客様が戻ってきていますね。

南:コミュニティは場所にすごく依存するものですが、 今はデジタル上でも簡単に作れるので場所を介さずにコミュニティが生まれてきています。お店のスタッフさんを中心にコミュニティが生まれてくるというのは、生活者にとって、実は一番リアリティがあり、とても入りやすく、親近感のあるブランドとの接点になってくるんだろうなと感じています。実際に会ってわかる、振る舞い方や会話、ライフスタイル、趣味といったパーソナルな部分がお客様とのつながりにおいて重要になってくると思います。

自分の人付き合いに置き換えて考えるとすごくわかりやすいのですが、ひとには様々な人格があるのと同じで、そのなかにブランドが混じっているということがとても魅力的に感じますし、そう有りたいなと思います。生活者目線で考えたとき、自分の生活が豊かになりそうだとも思いますね。

デジタルを活用して、生活者の感情に寄り添う

堀:どのようにブランドとお客さんを繋ぐのか、そして継続していくかという点においてデジタルは非常に重要になってくると思います。特に化粧品の場合は、化粧品をただ使うということだけでなく、日常の体内のリズムや睡眠、食事といったタイミングも重要です。日によってお客様の体調も様々ですから、それに適したソリューションをどのようにお客様に提案できるのかも考えなければなりません。

デジタルでは、個人のバイタルデータやライフログデータがあることによって、お客様に寄り添ったより効果性のある使い方を提案できます。そういう意味ではデジタルの力を借りることによって、より“美”を高めることができ始めているので、お客様の日常によりコネクトしていくツールとして活用する機会はこれからますます増えていくと感じています。デジタルというハードの使い方は慎重に考えないと、広告的、機械的になってしまいますので、どのように感情に寄り添って使っていくかという点が重要になってくると思います。

まさに「売りたい商品を出します」というよりも、「お客様がこういう状態だからこれを使うといいですよ」という逆の発想で商品の伝え方を変えていかないと、新商品だからといってそのときのお客様の状態にとっていいのかはわからないので、ちゃんとした裏付けをお客様にきちんと提示しながらコミュニケーションをとっていくことが、非常に重要だと感じます。

南:まさにホリスティックですね。ひとが“美”と向き合うことに対してどれほど接続していけるかということと、お客様のタイミングや悩み等といったよりパーソナルな状態のコミュニケーションがベースになると思いますし、お客様に対して状態を指し示してあげるという点ではブランドはやはり“ひと”みたいな存在になってきますよね。

実際は生活者にとってデジタルかフィジカルかというのは関係なく、あくまで日常のなかにブランド側がどう接続していくのか、どう接点をつくるかがすごく大事ですし、そのような部分はこれからもっと多様化すると思います。一方でデジタルでのコミュニケーションは、場所と時間関係なく接点をつくることができますが、コミュニケーションから生まれるパーソナルな余白の部分はフィジカルだからこそより生み出しやすいものだと思いますね。リアル、デジタルのそれぞれの特徴を理解したうえで、あくまでも“ひと”をセンターに置いてどう接点をつくるかを考えることがこの先もっと重要になってくると思いますし、技術が発展することによって可能になることもますます増えていくので、追いかけていく必要がありますよね。

記憶のなかで繋がり続ける体験デザイン

最後に“体験デザイン”の発展性や兆しについて、どのようなポイントに着目すべきでしょうか。

南:僕たちはフィジカルでのアプローチにおいて、いかに顧客の日常に入り込こんでいくのかを常に考えて体験をデザインしています。イベントやウィンドウはその瞬間でしかない、どちらかというと非日常的なポイントです。そのような体験の後が大事で、ある商品に触れるとか、あるシーンに日常のなかで触れたときに、その体験を良質な記憶として蘇らせる、そしてその記憶のなかでブランドと繋がり続けるというのが、まずひとつ体験デザインにできることなのかなと思います。それがちゃんとそのひとの日常のなかに活力を与えていくことが体験デザインでやるべきことだと感じています。

また、これからのことを考えると変化も速く、不確実な世の中になっていきているので、すごく先の未来のことというより、わりと近い未来のことを捉えながらアウトプットとインプットを繰り返していけるアジリティを持って、ブランドコミュニケーション、セールスプロモーションを創りあげていくことが非常に重要だと思っています。

堀:今回「体験のその先へ」がテーマですが、やっぱりここ4〜5年は体験への欲求がお客様のなかでもどんどん高まってきていると肌で感じています。

刺激的な体験というのはイベントや空間でいくらでもできますが、繋がり続けることこそが非常に重要だと思っています。繋がり続けるためには、生活者を深く観察する必要がありますよね。例えば、二項対立してしまっているリアルな空間とバーチャルな空間は、若い世代のひとたちにとってはバーチャルがリアルだったりすることもあります。新しい価値の作り方がこれからできてくるだろうし、当然お客様も欲求として増えてくると思いますね。