2024年12月18日(水)から12月21日(土)までの4日間、江東区辰巳のHAKUTEN T-BASEにて開催したHAKUTEN OPEN STUDIO 2024(以下、HOS)。本展には764名の方々にご来場いただき、HAKUTENが追求する「体験のデザイン」の現在地をお伝えする機会となりました。本レポートでは、展示の見どころとご来場者様の反応をお伝えします。

Index

拡大する展示規模と“ものづくりの現場”を魅せる会場デザイン-「瞬間のトキ」ー 体験者の記憶に刻まれる一瞬をデザインする

-「物語のトキ」 – 長い時間をかけて企業のストーリーを紡ぐ

-「共生のトキ」 ー これからの時代における調和のあり方を探求

-「これからのトキ」ー デザインの可能性を探求するプロトタイプを展示

拡大する展示規模と“ものづくりの現場”を魅せる会場デザイン

2022年に忘年会としてスタートしたHAKUTEN OPEN STUDIOは、3回目となる今回、大きな進化を遂げました。展示作品数は過去最多の約50点にも上り、昨年まで3階のフロア(500坪)の半分を使用していた展示エリアを、今年はフロア全体に拡張して展開しました。会場デザインでは、普段展示会のデザインや施工に使用する単管パイプやリユースパネル、資材の運搬に使用するカゴ台車などを活用。博展の制作共創スタジオの現場を公開するHOSならではの、創造の現場をそのまま体験できる空間を構成しました。

時間という視点から読み解く、4つの展示構成

私たちが追求する「体験のデザイン」とは、鑑賞者や体験者が過ごす「時間=トキ」そのものをデザインすること。本展では、この考えに基づく4つの視点 (瞬間 / 物語 / 共生 / これから )を据え、2024年度のHAKUTENのクリエイティブの軌跡を紹介しました。

■「瞬間のトキ」ー 体験者の記憶に刻まれる一瞬をデザインする

「瞬間のトキ」のエリアでは、博展のルーツである展示会やウィンドウディスプレイのデザインを中心に、鑑賞者のこころを一瞬で掴む体験のデザインに取り組んだプロジェクトを展示しました。作品の実物展示をはじめ、短い時間で最大のインパクトを生み出すためにアイデアと技術を注ぎ込んだ試行錯誤のプロセスを、制作資料とともに観賞いただきました。

資生堂を象徴する曲線を表現した「KARAKUSA 線が奏でるリズム」

「瞬間のトキ」エリアの冒頭を飾るのは、株式会社資生堂様とのコラボレーションで制作した資生堂銀座ビルのウィンドウアート「KARAKUSA 線が奏でるリズム」です。資生堂様との共創は数年に渡って継続しており、2023年に制作した「在る美」は、Red Dot Design Award 2024のグランプリを受賞するなど、多方面からの評価をいただきました。

本作では、資生堂を象徴するデザインとして長らく引き継がれてきた唐草模様をモチーフに、資生堂のイラストレーター/デザイナーとして知られる山名文夫氏が描く曲線を、回転するリボンで表現しています。脚立を使用した会場の展示は、実際の検証場面を再現したものであり、通年での展示に耐えうる強度とリボンが絡まないための検討を重ねた制作プロセスを展示しました。

また、ウィンドウアートとあわせて制作したエントランス空間では、床に施されている唐草パターンをそのまま立ち上げたような什器をデザインしており、今回の展示では制作プロセスの資料を公開しました。

京橋ビルを通り抜ける風を表現した「Breathing Air 呼吸する超高層 」

「Breathing Air – 呼吸する超高層 -」は、ミュージアムタワー京橋の竣工5周年を記念したインスタレーション作品です。株式会社NOU様の狩野佑真さんがクリエイティブディレクションを手がけたこのプロジェクトでは、マテリアルから開発したファブリックと和紙をビルのエントランス空間に吊り下げ、呼吸のように回転させる機構をつくることで、空間内の光の変化やビルを通り抜ける空気の流れを表現しています。

展示空間内の照明と連動した「WAKO クリスマス2023『炎』」

2023年のホリデーシーズンに銀座・和光本店のディスプレイにて展示した「WAKO クリスマス2023『炎』」は、訪れた人がキャンドル型のデバイスに息を吹きかけることで、スクリーンに映し出された蝋燭が吹き消される体験をデザインした作品です。今回の展示では、会場内の照明とデバイスを連動させ、息を吹きかけると会場中央の「HOS」が消える演出を施しました。

■「物語のトキ」 – 長い時間をかけて企業のストーリーを紡ぐ

続く2つ目の「物語のトキ」の展示エリアでは、じっくりと時間をかけて取り組んでいるブランディングプロジェクトを中心に展示しました。企業の歴史を紐解きながらブランドストーリーを編み上げていくことで、人々のこころに残り続ける「トキ」のデザインの可能性を探求しています。

プロダクトブランディングプロジェクト「CHEER PACK」

森永製菓の「inゼリー」やロッテの「クーリッシュ」といった製品に使用されている「スパウト付きパウチ」のシェアNo.1を誇る、株式会社細川洋行様のプロジェクトでは、同社の主力商品である「CHEER PACK」のブランディングに取り組みました。

当初は展示会のデザイン依頼をきっかけにスタートした本プロジェクトでしたが、ヒアリングのプロセスを通じて、細川洋行というコーポレートブランディングとCHEER PACKというプロダクトブランディングを行う包括的なプロジェクトへと発展。会場では、展示会出展に先駆けてスタートしたCHEER PACKのプロダクトブランディングのプロセスと、インナー/アウターブランディング向けに作成された各種コミュニケーションツールの展示をはじめ、リサーチやワークショップを通して見出された機能的価値と情緒的価値を軸に情報訴求を行った展示会のブースと、出展物の一部を展示しました。本プロジェクトは現在も、ブランドを育てていくフェーズを進行しつつ、コーポレートブランディングにも取り組んでいます。

積み重ね、育てていく「日精樹脂工業ブランディングプロジェクト」

日精樹脂工業株式会社様は、樹脂製品の成形・生産に使用される「射出成形機」の開発・販売を手がける長野県の機械メーカーです。博展は2021年より同社のブランディングプロジェクトに伴走しており、今回のイベントでは、プロジェクトのこれまでのプロセスと現在地、そしてこれから着手していくことをアーカイブすることで、企業の時間軸で積み重ね、ブランドを育てていくプロセスを感じていただく展示を実施しました。

本プロジェクトでは「磨き、積み重ね、育てていく」をコンセプトに掲げ、年月をかけたリブランディングに取り組んでいます。会場では、企業のコアスローガンの策定や、1000枚を超えるフォトアーカイブなど、実施した施策の一部を展示し、同社の「物語」を編み上げていくプロジェクトを紹介しました。

■「共生のトキ」 ー これからの時代における調和のあり方を探求

3つ目の展示エリアである「共生のトキ」には、人と人、人と地域、そして人と環境など、これからの時代における「共生」のあり方をデザインの視点で探求したプロジェクトが並びました。まちづくりや持続可能性の実現、社会課題の解決といったテーマに取り組み、環境やコミュニティとの調和を支えるデザインの可能性に触れていただく展示となりました。

スナックをまちにひらき、あたらしい観光体験をデザインした「旅とスナック」

株式会社エイチ・アイ・エス様のクリエイティブパートナーとして取り組んだ「旅とスナック」は、地域と共生する観光体験をデザインしたプロジェクトです。現在熊本には、2024年2月にTSMC社の半導体工場が開設されたことを機に、数多くのビジネスマンが訪れています。しかしながら、「熊本城」を除いて観光名所として知られている場所が少ない市内の現状に大きな課題意識を感じていました。

本プロジェクトでは、熊本市内に昔ながらのスナックが多いことに注目。県内に点在するスナックを「まちの観光案内所」とすることで、スナックのママさんや常連の方々が知っている名所に観光客が訪れる機会を創出する、コミュニケーションキットを作成し、あたらしい旅行体験を提案しています。

学生たちの主体性を育むデザインツール「Kumoo」

ベース・ジョイント・パネルの3種類のパーツで構成される木製ユニット「Kumoo」は、パーツを組み合わせることで机やパーテーションなどの家具を自由につくることができる、あたらしいデザインツールの提案です。かえつ有明中・高等学校様からの依頼をきっかけに開発がスタートした本プロジェクトでは、近年教育現場において求められている、主体的な学びを促すツールとしての木製ユニットのデザインに取り組みました。

教室内での用途が限定されてしまっている机や椅子などの家具に対し、Kumooは可変性の高い、中間的な家具として使用することができます。キット内には1/10の模型が同封されているため、学生たちは遊びながら使い方を学ぶことができ、「組もう(Kumoo)」というネーミングの通り、どのように「組もう」かをみんなで考える、チームワークを体験することもできます。

現在Kumooは実際にかえつ有明中・高等学校内で導入されており、授業や部活、文化祭といったさまざまな場面における、学生たちの主体的な場づくりをサポートするツールとして活用されています。今後は学校に限らず、さまざまな教育現場への導入も構想しています。

■「これからのトキ」ー デザインの可能性を探求するプロトタイプを展示

3階の展示エリアの最後を飾った「これからのトキ」では、AIを使用したプロトタイプや新素材・新技術を活用したプロジェクトなど、未発表のものを含む現在進行形のプロジェクトを展示しました。社内のデザインテックチームによるプロトタイプも多数展示しており、デザインの可能性を探求しながら未来の体験のデザインに挑戦していく、博展の姿勢を感じていただく作品が並びました。

AIとの対話によって新たなアイデアへと導かれる部屋、発想室『QOOM』

tacto inc.、Ochill、BASSDRUM inc.との共創から生まれた「QOOM」は、AIとの対話を通じて新しいアイデアを見出す実験的な発想空間です。

独自開発のAIプロンプトで、思考の可能性を広げる

瞑想室のような静謐な空間に一歩足を踏み入れると、スクリーンに自身の姿が映し出されます。デスク上に置かれたセンサー内蔵の石に触れながら、課題や関心事をAIに投げかけると、独自開発のAIプロンプトにより、意外な視点からの問いが返ってきます。この対話を重ねることで、思考の可能性を広げる新しいアイデアが生まれていきます。

AIと共創する、これからのクリエイティブの可能性

QOOMは、AI時代におけるクリエイティブワークの新しい形を探る実験でもあります。他者とのコミュニケーションを意図的に遮断し、AIとの一対一の対話に集中するという、通常の博展のアプローチとは異なる手法を選択。この実験を通じて、人間とAIが共創する、これからのクリエイティブの可能性を模索しています。

イベント開催における環境負荷の軽減を目指した「Nanto Naturing Days」

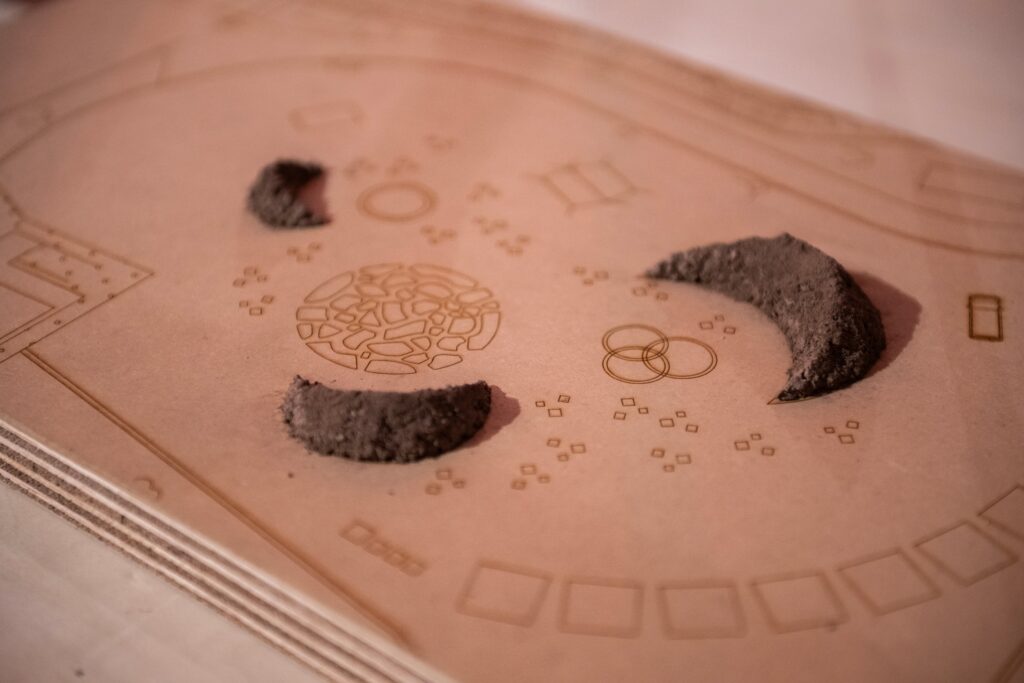

富山県南砺市の桜ヶ池公園で開催された株式会社Goldwin様主催の「PLAY EARTH PARK Nanto Naturing Days」では、イベント開催における環境負荷の軽減を目指すランドスケープデザインに取り組んでいます。子どもたちの遊び場となる丘をつくる上で、自然由来の薬剤で固めた現地の土を使用することで、外部から資材を調達するのではなく、できるだけ現地のものを使ったイベント空間のデザインのあり方を実践しています。

さらに同イベントでは、トライポット・デザイン株式会社様が開発した「超小集電」の技術を使用したイルミネーションを実施。土壌などの有機物を媒介に微量な電流を収集することができるこの技術を用いることで、自然由来の発電のあり方をデモンストレーションしました。

また、同イベントの期間中、清水建設株式会社様が開発している「ブロック浮体」を使用し、公園内の池に立体サインを浮かべる試みも実施しました。現在清水建設様は、海の上に敷地をつくることができる小型付帯技術の開発に取り組んでおり、HOSの会場では同イベントで使用した実物展示にもご協力いただきました。

4つのエリアを体験いただいた来場者の方々には、展示の締めくくりとして、T-BASE1階の作業スペース「Production Hub」を見学いただきました。博展の制作部が組み上げた仮設の橋の上から、レーザーカッターやNC加工機が並ぶ作業場と、制作に打ち込む社員たちの姿をご覧いだき、博展のアウトプットが生み出される現場の雰囲気を感じていただけたのではないかと思います。

まとめ

開催3年目を迎えたHOSは、社内外での認知も向上し、この記事では紹介しきれないほどイベント規模は拡大し、展示作品の数も多くなってきました。博展のデザインプロセスや制作の裏側、プロトタイプをお見せするこのような場をつくることで、新たな体験領域のご相談や他社様との共創プロジェクトにつながっていくことも増えてきており、スタジオをひらくことで、より良いコミュニケーションの循環が生まれているのを感じています。これからも博展は、人と社会のコミュニケーションにココロ通わせ、未来へつなげる原動力となる「体験」をつくっていけるように、発信し続けていきたいと思います。

ご来場いただいたみなさま、ご協力いただいたみなさま、ありがとうございました。

<Hakuten Open Studio 2024 Credit>

Space Design | 木下 侑樹

Area Director | 中榮 康二 , 川口 周二 , 高橋 匠 , 福坂 済 , 歌代 悟 , 西村 直気 , 白銀 香奈美

2D Design | 宮崎 淳 , 真﨑 絢香

Sign Design | 松井 渉

Caption Design | 伊藤 響

Web Director | 後藤 優里

Web Ticket System Director | 山口 亘(Hakuten group | Digital Experience, Inc.)

Lighting Design | 神野 祐介

Sound Design | 中川 丘 , 笈川 岳

Lighting installer | 西村 直気

Electrical Supervision | 山田 翔一

Souvenir Design | 浅井 玲央 , 西條 花梨

soup kitchen | 鍋田 知希

Production | 池端 翔太 , 宮嶋 聡

Bridge Production | 郡司 太 , 鈴木 崚介 , 竹塚 晃司 , 熊崎 耕平 , 田草川 貴 +All Hakuten Production

Printing Production | 松村 峰 , 小林 大介

Install | All Hakuten Creative

[Core Members]

Operation Director | 酒井 美菜子

Creative Director / Curator | 中里 洋介

Overall Control Director | 真﨑 大輔

<Report Credit>

Editor | 堀合 俊博 , 酒井 美菜子

Photographer | 中里 洋介 , 葛西 亜理沙