「明日の感動を創る」をスローガンに、2025年に博展が新たに設立した「商環境事業部」のこれからについてお届けするシリーズ「博展・商環境事業部の挑戦と展望」。事業部としての今後の意気込みを語ったvol.1に続き、vol.2の本記事では、2025年4月に再リニューアルオープンを迎えた「マツダミュージアム」の事例を通して、本事業部が実践する常設空間のつくりかたについて深掘りしていきます。

「映画を1本観たような体験」をつくる

-2022年のマツダ株式会社の創立100周年にあわせて、博展は広島県にある同社の「マツダミュージアム」の大々的なリニューアルを担当しました。そして今回、アップデートプロジェクトとして、手がけることになった背景についてお聞かせください。

横井(マツダ 総務部):前回のリニューアルから約3年弱が経過し、ミュージアムを運営してきた中で見つかった課題を改修によって解決したいと考えていました。同時に、企業としての方針にも変化があったため、ミュージアムのお客様に対しても、これからのマツダが目指す姿をしっかりと伝えたいという思いがあったんです。

ミュージアムの担当になった当初、現場に就いてはじめてわかったのが、来館者の約7割は広島観光の一環でミュージアムに来られているということでした。そういったお客様の多くはもともと車に関心が高いわけではなく、当然ながらマツダにもそこまで興味がありません。そのため、展示の途中で飽きてしまったり、90分のミュージアムツアーから途中離脱してしまう方がいらっしゃるような状態だったんですね。博展の皆さんにご相談するにあたっては、そういった課題意識を共有させていただきました。

三澤(博展 プロデューサー):前回のリニューアルの際には、マツダブランドの発信拠点となる基盤をつくることを目指し、プロジェクトに取り組んでいました。オープン後、ミュージアムにお邪魔させていただいた際に、確かに横井さんがおっしゃったような反応をされるお客様が多いのを感じ、僕らとしても同じ課題意識で今回のアップデートに取り組みたいと思いました。

提案をすすめる中で、横井さんと周藤さんからは「まるで映画を1本観たような体験をつくりたい」というご要望をいただきました。それを聞いてすごく共感できましたし、私たちが実践しているコミュニケーションデザインを活かして、それを実現したいと思いました。

横井:そうでしたね。われわれがベンチマークにしたいミュージアムのツアーに実際参加したところ、飽きることなく体験できたことが印象的だったんです。それぞれ適切なタイミングで体験者を飽きさせないような工夫が凝らされていて、体験を終える頃には、いつの間にかその企業のファンになってしまう。しっかりと計算して体験がつくられていることを知り、うちのミュージアムでもぜひそのような体験を届けたいと考えていました。

周藤(マツダ 総務部):印象的だった他社のミュージアムは、企業にとっての最高のCMの場として活用されていると感じました。そこでは単なる展示にとどまらず、来館者の心に響くストーリーを通じて、企業の魅力や他社との違いを伝えていました。結果として、訪れた人が企業のファンになるような体験がつくられているのが大きな特徴でした。

横井:他社のミュージアムでは、僕自身は関心のない領域でも、見終わる頃にはすっかりファンになっていて、その企業のCMを見るたびに心を動かされていることに驚きました。今回の再リニューアルでは、車に詳しくない人やライトな関心層にも届くミュージアムにするにはどうすればいいか、を考えたいと思っていたんです。

福坂(博展 プランナー):今回のリニューアルは、ただ新しい要素を上乗せするのではなく、前回つくり上げたものを丁寧に高めていく「アップリフティング」という意識を大事にしていました。ブランドの発信拠点としての基礎は前回のリニューアルで実現できていましたし、コアなファンの方々にも楽しんでいただけている内容になっていたと思います。だからこそ今回は、そこで得た発見を踏まえて、ライト層の方にも響く空間へとどう高めていくかが大きなポイントでした。

横井さんには及びませんが、僕も前回のリニューアルを通じて車に少し詳しくなりまして……(笑)。そこで、車に詳しくない大橋にプロジェクトに入ってもらい、彼女の視点をプロジェクトに取り入れることで、今回のご要望にお応えしたいと考えていました。

大橋(博展 プランナー):そういったライト層へのアプローチに関する課題意識と、社内メンバーのマツダさんへの深い愛情を聞いたうえでプロジェクトに参加しました。

何度か展示を見に伺った際に、同行していた博展のメンバーが「この時代はマツダさんにとってこういう背景があって…」「この展示ゾーンで表現されている意図は…」といった展示の裏側にある補足情報の説明をはじめたんですね。こちらが聞いてもないのに(笑)。その説明が車に詳しくない私にとっても興味深く、より展示を楽しめました。

ライト層に楽しんでもらうための方法はいくつかあると思いますが、わざわざマツダさんの本拠地に足を運んでこられた来館者のことを思うと、マツダという企業を正しく知ってもらい、少しでも心の距離がちかくなるような表現ができるといいなと考えました。

「技術」と「デザイン」、マツダの二大革新を直感的に伝えることを目指した展示

ー博展の提案の中で、特に印象的だった内容を教えてください。

横井:今回のリニューアルでは、2022年のリニューアルで得られた成果は活かしつつ、更に魅力を高めるような「アップリフティング」を目指したいと考えていました。そうした中で、博展さんにお願いする決め手となったのが、特にライト層には少し難解だった「ゾーン7」と呼ばれるエリアの再構成案でした。

そこは、マツダのクルマづくりが大きく進化した時代を伝えるエリアなのですが、ご提案いただいた案では、ライト層含めた来館者全員が、その進化を直観的に理解できるような大胆な企画案となっていました。僕自身マツダのファンとして、「まさにこれだ」と思える内容で、深くマツダを理解してくださっているからこその提案だと感じました。

福坂:ご提案の前に再度ミュージアムへと見学に伺った際に、横井さんとばったりお会いして、いろいろとお話しをお聞きすることができたことも大きかったと思います。来場者の方々の動きや流れはもちろん、ゾーン7が素通りされてしまっているリアルな状況を目の当たりにし、あらためてアップリフティングに向けた目線合わせをすることができました。ゾーン7は、車の置き方ひとつで伝えたいことの意味合いや見え方が大きく変わるので、デザイナーたちと一緒に考えていきました。

川口(博展 空間デザイナー):マツダさんはデザイン思考が強い会社ですし、僕らとしてはマツダさんがデザインにおいて大事にされている世界観をどれだけ空間で表現できるのかという、フィージビリティ(実現可能性)の視点を重視しながらデザインに取り組んでいきました。特にゾーン7に関しては、コンペの時に提案した内容をほぼそのまま実現できたのが良かったなと思います。

僕自身、車に関しては割とライト層のため、このメンバーの中ではニュートラルな立場でいられたのもよかったと思います。ライト層が理解できる展示にするためには、ひと目でわかる空間づくりがマストだったので、三澤や福坂のようなコア層のメンバーに、ゾーン7で表現したい時代がどのようなものだったのかを聞いた上で、ライト層である大橋の意見をもらうようにしていました。

三澤:これまでのお付き合いや、他のお仕事をご一緒させていただいていたことから、ゾーン7で展示したコンセプトモデルの実物を、デザイン部で保有していることを事前に知っていたのも、今回の提案につながる大きな要因だったと思います。

周藤:マツダについての理解度の深さはもちろん、我々社員から見ても納得感のある企画とデザインが博展さんの魅力だと思います。さらに、実際にかたちにした時に、当初のアイデアとのずれがほとんどない実現力の高さもあって、そのどちらも際立っていることが、パートナーとして安心してお任せできる信頼感につながっています。

博展さんの社内でもコア層とライト層の戦いをしていただきながら(笑)、ミュージアム運営の経験がそこまで長くない私たちをリードして、社内のデザイン部との架け橋もしていただけたのが助かりました。

ツアーガイドの個性が発揮される余白のある台本づくり

ー今回博展では、90分間のツアーガイドの台本の刷新も担当させていただきました。「体験デザイン」を実践する博展にとって、ツアーの台本制作は新たな挑戦となりましたが、どのように制作を進めていったのでしょうか?

大橋:まずは、もともとガイドの方々が使用されていた台本をお預かりし、内容を参考にさせていただきながら原稿を作成してきました。なにより横井さんは、会社の100年史の編纂に関わられていて、マツダの生き字引のような方なので、その都度原稿をチェックしていただきながら進めることができたのがよかったです。

横井:あれもこれもと、ついついシナリオにさまざまな要素を盛り込んでしまいがちなので、ほどよくブレーキをかけていただいたのはありがたかったなと思います。いくらこちらに伝えたいことがあったとしても、お客様にちゃんと聞いていただけない限り、何の効果も生まれないので、大橋さんのような存在がいたことで、バランスよくまとめられたんじゃないかなと思います。

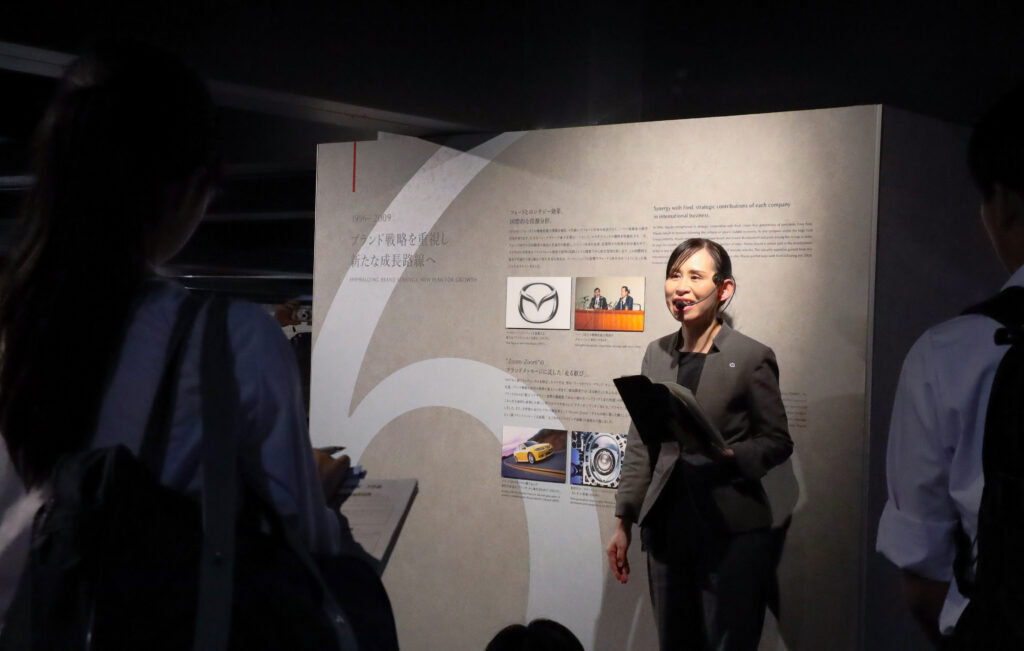

大橋:また、台本上でセリフをかっちり固めるのではなく、ガイドさんたちがそれぞれアレンジできるような余白をつくることを意識したのも今回の特徴だと思います。ガイドのみなさんは当然ながらプロフェッショナルの方々ですし、お客様の意識が少し散りはじめるタイミングや、展示のどのような部分を見ていらっしゃるかなどをすべて把握されているため、いろいろと教えていただきながら、どんなお話の仕方がいいのかを考えていきました。

福坂:実際に現場で語られるガイドさんや館長さんとお話ししながら、一緒につくらせていただいたのもよかったですね。読み合わせの場を設けさせていただき、現場のリアルな肌感を知った上での調整ができたのは大きかったと思います。

助光(マツダミュージアム館長):われわれとしては、ただ台本を読むのではなくて、スタッフ自身が使いやすい言葉の方がお客様に伝わると思うので、言い回しなどの表現に特に気を遣いました。スタッフに対しては、それぞれの個性を潰さずに、お客様が笑顔になれる瞬間をつくるようにお願いしています。たとえば、ツアーの中でお客様にクイズを出しているスタッフもいますが、そういった指示は台本にはないので、スタッフの特性が活かされていると思います。

福坂:私たちで100%の台本をつくるのではなく、それぞれの「シーン」をつくる感覚だったと思います。プロフェッショナルであるガイドのみなさんの個性を活かしたアレンジをそれぞれしていただきながら、同時にマツダミュージアムとしてひとつの物語を感じてもらう、芯のあるかたちを目指しました。できあがった台本をガイドのみなさんに読んでいただいたときに、台本に血が通うというか、温度が加わるのが感じられるのがすごいなと。そういった読み合わせの経験があったことで、つくり過ぎない方がいいという気づきを得ることができました。

また、館長さんが「スタッフ一人ひとりが、小学生や中学生のお客様に憧れられるような人になってほしい」とおっしゃっていたことも印象的でしたね。

助光:僕がここに7年ほど前に来た時に、スタッフが小学生を案内する際、「〇〇しちゃ駄目だよ」「ちゃんと話を聞いてね」と話しているのを目にしました。そのときに、「ここは教育の場というよりも、子どもたちにとって“憧れ”を感じてもらえるような場所にしたい。たとえばキャビンアテンダントやタレント、看護師のように、『こんな大人になってみたい』と思ってもらえる存在を目指そう」とスタッフに話したんです。また、僕自身いろんな職場を経験してきたので、スタッフに「明日、仕事に行きたくないな」と思われるような職場にはしたくないという強い思いがあります。そういった気持ちは絶対にお客さんに伝わるので、それは前回と今回のリニューアルにかかわらず、ずっと意識して取り組んでいることではありますね。

クルマに詳しくない人さえも惹きつける体験へと進化を遂げた、マツダミュージアムの再リニューアル。その裏には、ブランドの“文脈”と“感動”を両立させるための、丁寧な対話とクリエイティブな挑戦、そして来館者体験の革新がありました。

後編では、プロジェクトの実行フェーズにおける具体的なチャレンジ、現場の創意工夫、そしてマツダ株式会社との信頼関係の深化について、率直な言葉でお届けします。

後編はこちら

<Credit>

Editor/Writer| 堀合 俊博

Editor | 浅井 亜紀子