展示会はBtoB企業にとって重要な見込み顧客獲得のチャネルです。しかし、名刺交換はできても商談につながらない、コストに見合った成果が出ない、と悩むマーケティング担当者も少なくありません。一方で、戦略的なアプローチで確実に成果を上げている企業も存在します。

本記事では、展示会でのリード獲得から商談化までのプロセス、陥りがちな失敗パターンとその回避策まで、実践的に解説します。

Index

■展示会リード獲得の基本

■事前準備で決まる展示会リード獲得の成否

■展示会当日のリード獲得を最大化する実践的手法

■獲得リードを確実に商談化するフォローアップ戦略

■展示会のリード獲得でよくある失敗パターンと対策

■まとめ

■展示会リード獲得の基本

展示会でのリード獲得を成功させるためには、まず基本的な考え方を理解することが重要です。単に名刺を多く集めることが目的ではなく、購買意欲の高さ、予算の確保状況、決定権の有無、導入時期の明確さなどを判断基準にして質の高い見込み顧客を効率的に獲得し、商談へとつなげることが本来の目標です。

成功する展示会マーケティングの全体像

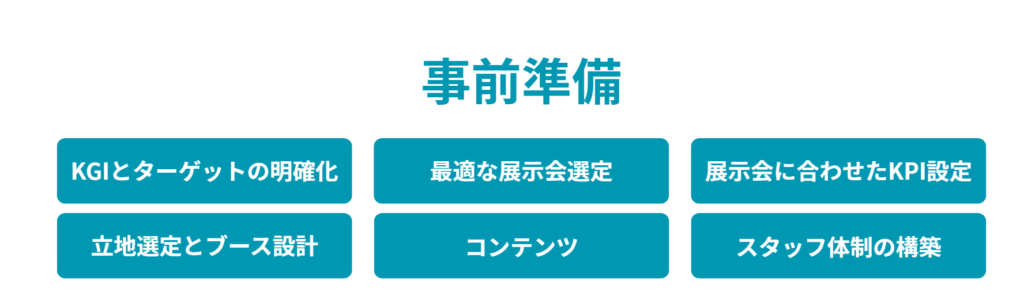

効果的な展示会マーケティングは、事前準備、当日施策、事後フォローの3つのフェーズで構成されます。各フェーズが連動することで、単なる名刺交換から確実な商談化が可能になります。

成果が出ない企業では、この3フェーズが分断されていることが多く、例えば、ターゲットやKPIが曖昧なまま当日を迎え、現場対応が場当たり的になり、展示会後にタイムリーなフォローができない、といった課題が典型です。

成功企業は、3つのフェーズを統合的に管理し、一貫したストーリーで来場者にアプローチしています。

■事前準備で決まる展示会リード獲得の成否

展示会での成果は、当日を迎える前の準備段階でほぼ決まると言っても過言ではありません。戦略的な事前準備により、限られた時間とリソースを最大限に活用し、質の高いリードを効率的に獲得することができます。

事前準備では、明確な目標設定から始まり、展示会選定、ブース設計、スタッフ教育まで、包括的な準備が必要です。ここでの投資が、展示会当日の成果を大きく左右することになります。

最終目標(KGI)とターゲット顧客の明確化

まず最初に、展示会出展を通じて達成したい最終的な目標(KGI)を定めます。「展示会経由での年間売上〇〇円」「新規契約数〇〇件」など、具体的で測定可能なゴールを設定することが重要です。

次に、そのKGIを達成するためにアプローチすべき顧客は誰なのか、ターゲットとなる顧客層(業種、企業規模、役職など)を具体的に定義します。

ターゲットに最適な展示会の選定

自社の製品・サービスとターゲット顧客層に最も適した展示会を選定することが、リード獲得の効率を大きく左右します。展示会選定では、以下の要素を総合的に評価する必要があります。

・来場者の業種・職種・規模の適合性

・展示会のテーマと自社製品の親和性

・過去の開催実績と来場者データ

・競合他社の出展状況と差別化の可能性

・投資対効果の見込み

これらの情報は、展示会主催者から提供される来場者データや、過去の出展企業の声などを参考に収集することができます。事前の情報収集に時間をかけることで、より確実な成果を期待できる展示会を選定できます。

展示会に合わせたKPIの設定

最終目標(KGI)、ターゲット、出展する展示会が決定したら、具体的な行動目標であるKPIを設定します。出展する展示会の規模や特性によって獲得できるリードの質・量は大きく左右されるため、KPIは展示会を選定した後に設定するのが合理的です。

単に「名刺獲得数」だけを目標にするのではなく、有望見込み客との商談アポイント数、製品デモ実施数、具体的な導入検討段階の企業数といった、質を重視した指標を設定しましょう。

これらのKPIを達成するために必要な施策や人員配置、予算配分を事前に計画することで、当日の運営が格段にスムーズになります。

効果的な立地選定とブース設計

ブースの立地とデザインは、来場者の足を止め、興味を引くための最初の重要な要素です。立地選定では、出入り口付近やメイン通路沿い、角ブースなど、来場者の動線を考慮した場所を確保することが理想的です。

| ブース立地 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 出入り口付近 | 多くの来場者の目に触れる | 通り過ぎる人が多い |

| メイン通路沿い | 人通りが多く注目度が高い | 競合との差別化競争が激しい |

| 角ブース | 2方向からアプローチ可能 | 費用が高額になる傾向 |

| 会場奥側 | じっくり話せる環境 | 来場者数が限定的 |

ブースデザインでは、遠くからでも自社の存在がわかるよう、統一されたブランドイメージと明確なメッセージを視覚的に表現することが重要です。また、開放的で入りやすいレイアウトを心がけることで、来場者にとってのハードルを下げることができます。

来場者の興味を引くブースコンテンツ

視覚的なインパクトだけでなく、来場者にとってのメリットを明確に示すことで、単なる見学から積極的な情報収集へと意識を変化させることができます。

・相手に刺さるキーワード:ただ自社製品の特徴を並べ立てるのではなく、市場のトレンドや課題など、来場者の目線に立ったキーワードを用いると興味喚起につながります。

・賑わいをつくる:デモンストレーションやプレゼンテーションを定期的に実施することで、ブース前に人だかりを作ることも効果的です。

・目を引くノベルティ:魅力的なノベルティは来場者の興味を引くには打ってつけのツールです。他社とかぶらないようなノベルティを選定しましょう。

当日の成果を最大化するスタッフ体制の構築

展示会当日の成果は、スタッフの対応力に大きく依存します。事前のスタッフ教育では、製品知識の習得はもちろん、来場者との効果的なコミュニケーション方法や、リード獲得のためのトークスクリプトの練習が必要です。

効率的なブース運営のためには、役割分担の明確化とリソースの最適配分が鍵となります。例えば、以下のような体制を検討します。

・役割分担:「呼び込み」「製品説明」「デモンストレーション」「商談」など、各スタッフのスキルや専門性を活かした役割を事前に定めます。

・リソースの最適配分:ブースへの呼び込みや簡単な案内などを外部のイベントスタッフに任せ、自社の社員は技術的な質問への回答や、購買意欲が高い有望な来場者との商談に集中できる体制を構築します。

これにより、限られた人員で成果を最大化し、質の高いリード獲得へとつなげることができます。

■展示会当日のリード獲得を最大化する実践的手法

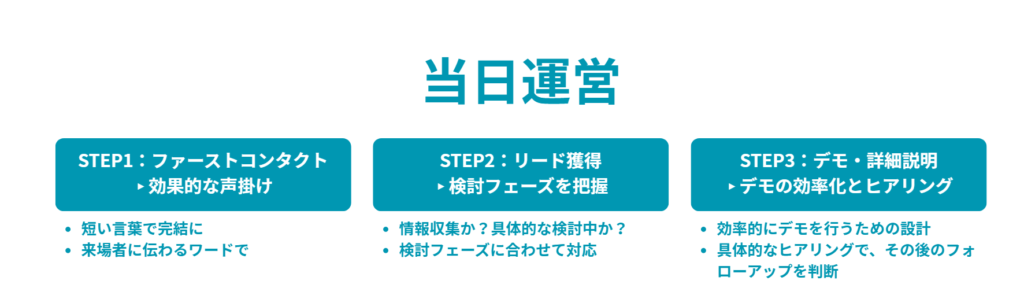

展示会当日は、事前準備の成果を実際の成果につなげる重要なタイミングです。

当日の施策では、来場者の注意を引くことから始まり、興味関心を高め、最終的に連絡先の交換や具体的な商談の約束まで持っていく一連の流れを効率的に実行することが重要です。

STEP1:ファーストコンタクト|効果的な声掛け

展示会での声かけは、最初の印象を決める重要な要素です。単に製品の説明をするだけではなく、来場者の課題や関心事を聞き出し、それに対する解決策を提示するアプローチが効果的です。

効果的な声かけのポイントは以下の通りです。

・短い言葉で簡潔に:通路を歩いている来場者の耳に届くよう、キャッチーで分かりやすい言葉を選びます。

・来場者の課題を盛り込む:「〇〇にお困りではありませんか?」など、相手が抱えていそうな課題を問いかけることで、「自分のことだ」と関心を持たせます。

・製品名または一般名称を使い分ける:製品の認知度が高い場合は製品名を、そうでない場合は「勤怠管理システム」「離職防止ツール」といった一般名称を使い、何を提供しているかを明確に伝えます。

・気軽に入れる一言を添える:「いまならデモをすぐにご覧いただけます」「簡単なアンケートにお答えいただくだけで結構です」など、ブースに入るハードルを下げる言葉を添えて、立ち寄りを促します。

これらのスキルを事前に練習し、様々なパターンに対応できるようにしておくことで、当日のコミュニケーション品質が向上します。

STEP2:リード獲得|検討フェーズを把握

名刺交換やバーコードリーダーによる情報取得は展示会リード獲得の基本ですが、単に名刺を受け取る・バーコードを読むだけでは不十分です。リード獲得のタイミングで、相手のニーズや検討フェーズを把握することが重要です。

単なる情報収集目的の来場の場合は、そのままブース内をご覧いただくよう案内します。導入を検討しており、具体的な情報収集や比較検討フェーズの場合は、詳細説明やデモができる場所へ誘導します。

STEP3:デモ・詳細説明|デモの効率化と詳細なヒアリング

製品やサービスのデモンストレーションは、来場者の理解度を深める上で非常に効果的ですが、当日の運営をスムーズに行うための事前準備が成功の鍵を握ります。多くの来場者に体験してもらい、機会損失を防ぐためには、以下のような運営面の工夫が重要です。

・十分なデモ台数の確保:来場者が集中する時間帯でも待ち時間を最小限に抑えられるよう、想定される来場者数に応じて十分な数のデモ台を準備します。

・デモ時間のコントロール:1回あたりのデモ時間を10分〜15分などと区切り、回転率を高める工夫をします。これにより、より多くの来場者に体験の機会を提供できます。

・待機スペースの設置:デモがすべて埋まっている場合に備え、来場者が自然に待てるスペースを用意します。このスペースでスタッフが「次にご案内しますので、こちらの資料をご覧ください」などと会話を始めることで、待ち時間を有効なコミュニケーションの機会に変えることができます。

また、デモや説明の中で、お相手の状況を詳しくヒアリングしましょう。それらの情報が、その後のフォローアップの内容や対応優先度を決める判断材料となります。

・ニーズ:具体的なニーズや課題感をヒアリングします。新規の導入なのか、他社製品からの乗り換えなのかなど、お相手の状況によってトークの内容が変わってきます。

・導入時期:具体的に「3ヶ月以内・半年以内/・1年以内~」といった聞き方などで、お相手の検討フェーズをヒアリングします。

・決裁権:「導入検討を推進し決定する立場・推薦する立場」など導入検討におけるその方のお立場をヒアリングします。

上記の流れで、効率的かつ効果的に来場者にアプローチをおこなうことで、その後のフォローアップや商談化へスムーズにつなげていくことができます。

■獲得リードを確実に商談化するフォローアップ戦略

展示会で獲得したリードは、その後のフォローアップによって初めて真の価値を発揮します。多くの企業が展示会後のフォローアップで失敗し、せっかく獲得したリードを無駄にしてしまうケースが後を絶ちません。

効果的なフォローアップ戦略では、迅速性と個別性を重視し、リードの温度感に応じた段階的なアプローチを実施することが重要です。また、CRMシステムなどのデジタルツールを活用することで、効率的かつ確実なフォローアップが可能になります。

初回フォローは「24時間以内」

展示会終了後24時間以内の初回接触は、リードの記憶が鮮明なうちに自社の印象を強化する重要なタイミングです。

次に重要なのがメッセージの個別化(パーソナライズ)です。画一的なお礼メールは他の多くのメールに埋もれてしまいます。単なる定型文ではなく、展示会での具体的な会話内容や相手が関心を示した製品・サービスに触れることで、「自分のために送ってくれた」という特別な印象を与えることができます。

また、初回連絡の際には、口頭で約束した資料の送付や、ブースの写真、紹介した製品の画像を添付することも効果的です。相手の記憶を呼び起こし、メールの開封率や返信率の向上につながります。

リード分類と優先度

獲得したリードすべてに同じアプローチをするのではなく、興味関心度や購買の可能性に応じて分類し、それぞれに最適なアプローチを実施することが重要です。

リード分類では、以下の要素を総合的に評価して優先度を決定します。

・注力ターゲットか否か(業界や企業規模など)

・購買意欲

・想定される予算(企業規模などから推察)

・決裁権の有無

・競合検討状況

これらの情報をスコアリングシステムで数値化することで、客観的な優先順位付けが可能になります。高優先度のリードには即座に電話や訪問のアポイントを設定し、中優先度のリードにはセミナー案内や事例紹介、低優先度のリードには定期的なメールマガジンでの情報提供を行います。

興味関心度別のアプローチ戦略

リードの興味関心度に応じて、異なるアプローチ手法を使い分けることで、効率的な商談化が実現できます。

| 関心度 | アプローチ手法 | 実施タイミング | 期待成果 |

|---|---|---|---|

| 高 | 直接電話・訪問 | 48時間以内 | 商談アポイント獲得 |

| 中 | セミナー案内・事例提供 | 1週間以内 | 検討促進・関係構築 |

| 低 | メルマガ・定期情報提供 | 継続的 | 長期的関係構築 |

関心度の高いリードに対しては、展示会での会話を踏まえた具体的な提案資料を準備し、課題解決に直結する内容での商談を設定します。中関心度のリードには、業界動向や成功事例などの有益な情報を定期的に提供し、検討を後押しします。

長期的なリードナーチャリング

すべてのリードが短期間で商談化するわけではありません。特に高額な製品やサービス、導入期間の長いソリューションの場合、長期的な関係構築が必要となります。

効果的なリードナーチャリングでは、定期的な情報提供を通じて接点を維持し、顧客の検討が本格化したタイミングで最有力候補となることを目指します。メールマーケティングだけでなく、セミナー開催、ホワイトペーパーの提供、業界イベントでの再接触なども活用します。

■展示会のリード獲得でよくある失敗パターンと対策

展示会でのリード獲得において、多くの企業が陥りやすい失敗パターンが存在します。これらの失敗を事前に理解し、適切な対策を講じることで、展示会の投資対効果を大幅に改善することができます。

失敗パターンの多くは、計画段階での認識不足や、当日の運営体制の問題、そして事後フォローの不備に起因しています。これらの課題を具体的に分析し、実践的な解決策を提示します。

事前準備における典型的な失敗

最も多い失敗は、明確な目標設定なしに展示会に参加し、当日の活動が場当たり的になってしまうことです。

目標があいまいだと、どのような来場者をターゲットにすべきか、どのような情報を収集すべきかが不明確になり、結果として質の低いリードしか獲得できません。また、スタッフ間で認識が統一されていないことで、来場者に対する対応がバラバラになる問題も頻発します。

これらの問題を避けるためには、展示会参加の目的と具体的なKPIを明文化し、全スタッフで共有することが重要です。また、想定される来場者像と対応方法を事前にシミュレーションしておくことで、当日のパフォーマンスが向上します。

当日運営での代表的な問題点

展示会当日によく見られる失敗として、スタッフがブース内に引きこもってしまう「内向き姿勢」があります。これにより、来場者が近寄りにくい雰囲気を作ってしまい、機会損失につながります。

また、来場者との会話で製品の機能説明に終始し、相手のニーズや課題を聞き出せないケースも多く見られます。以下のような問題が典型的です。

1. 一方的な製品説明で終わってしまう

2. 相手の業界や課題を把握しない画一的な対応

3. 名刺交換で満足し、フォローアップの約束を取らない

4. 競合他社の動向や来場者の反応を分析しない

5. 時間配分を考えず、一人の来場者に長時間を費やす

これらの問題を解決するためには、事前のロールプレイング訓練と、当日の定期的な振り返りミーティングが効果的です。

事後フォローの失敗

展示会後のフォローアップにおける最大の失敗は、タイミングの遅れです。多くの企業が展示会終了から1週間以上経過してから初回連絡を行うため、来場者の記憶が薄れ、展示会での印象も希薄になってしまいます。

| 失敗パターン | 影響 | 対策 |

|---|---|---|

| フォロー遅れ | 印象の希薄化 | 24時間以内の初回接触 |

| 画一的なメール | 関心度低下 | 個別化されたメッセージ |

| 継続性の欠如 | 競合への流出 | 定期的なフォロー計画 |

| 情報管理不備 | 機会損失 | CRMシステム活用 |

また、獲得した名刺やアンケート情報の管理が不十分で、重要な情報を見落としたり、フォローアップの機会を逸するケースも少なくありません。システム化された情報管理と、責任者の明確な指定が必要です。

ROI測定と改善サイクルの欠如

多くの企業が展示会の効果測定を適切に行わず、次回への改善につなげられていません。単に名刺獲得数や来場者数だけを成果指標にとどめ、実際の商談化率や受注金額までトラッキングできていないケースが大半です。

効果的な改善サイクルを構築するためには、展示会の投資額に対する具体的なリターンを測定し、各施策の効果を定量的に評価することが重要です。これにより、次回の展示会でより高い成果を上げるための戦略的な改善が可能になります。

■まとめ

展示会を成功に導くためには、単に多くの来場者を集めることではなく、「誰に」「どのような価値を伝え」「どんなアクションにつなげるか」を明確にすることが重要です。そのうえで、目標達成に向けたブース設計や来場者対応、フォロー体制を一貫して整えることが、確実な成果につながります。

さらに、展示会の現場でよく起こる失敗パターンを把握し、事前に対策を講じておくことで、無駄を減らし、投資対効果を大きく高めることができます。

そして何より大切なのは、展示会を一度きりの活動で終わらせず、得られたデータや経験を次回に活かしていくことです。

こうした継続的な改善の積み重ねが、名刺集めに留まらない「商談化の仕組みづくり」を実現し、展示会マーケティングの質を高めていきます。

こうした多岐にわたる戦略の立案から、来場者の記憶に残る体験の創出、効果測定まで、一貫したサポートで成果の最大化を目指す際は、ぜひ博展にご相談ください。